Resumo

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 188/2019 previa a extinção dos municípios menores do que 5.000 habitantes que não cumprissem o mínimo de 10% de arrecadação própria. A partir das discussões então suscitadas, constatou-se que ainda existem poucos estudos para essas unidades, tornando este artigo relevante para o entendimento do arranjo federativo em voga. Os pequenos municípios foram, então, analisados de acordo com suas características socioeconômicas, capacidade de oferta de serviços públicos e dispersão ao longo do território, sendo classificados segundo uma tipologia originalmente criada para esse fim. Em termos socioeconômicos, não foram encontradas diferenças significativas entre municípios maiores e menores do que 5.000 habitantes, enquanto, para a oferta de serviços básicos, os resultados foram modestamente melhores para aqueles de menor porte. A análise multivariada demonstrou que as tipologias encontradas vão de encontro à ideia predominante de que se trata de um grupo homogêneo e pouco significativo de municípios.

Palavras-chave:

tamanho e distribuição espacial da atividade econômica regional; desenvolvimento regional; governo estadual e local

Abstract

The Proposed Amendment to the Constitution (PEC) 188/2019 provided for the extinction of municipalities smaller than 5,000 inhabitants that had not met a minimum of 10% collection of their own revenues. From the discussions then raised, it was found that there are still few studies for these units, which makes this paper relevant in terms of understanding the prevailing federative arrangement. Smallest Brazilian municipalities were then analyzed according to their socioeconomic characteristics, the capacity to offer public services, and their dispersion throughout the territory, being classified according to a typology created for this purpose. In socio-economic terms, no significant differences were found between municipalities larger and smaller than 5,000 inhabitants, while from the point of view of basic service provision, results were modestly better for smaller ones. The multivariate analysis showed that the typologies found contradict the predominant idea that this is a homogeneous and insignificant group of municipalities.

Keywords:

size and spatial distributions of regional economic activity; regional development; state and local government

1 Introdução

A descentralização das responsabilidades e recursos públicos pode ser vista como fonte de maior eficiência para atender aos anseios da população local, de inovações políticas e de aumento da transparência, dado que os políticos - em sistemas descentralizados - estão mais próximos do seu eleitorado (Mendes, 2013; Boueri et al., 2013). Por outro lado, há maiores riscos de ineficiências quanto aos gastos públicos, de ampliação das desigualdades entre os entes (inclusive quanto à sua capacidade de influência sobre o governo central) e de altos custos institucionais (Rodríguez-Pose; Gill, 2005). Portanto, não há consenso sobre a melhor forma de organização da esfera administrativa.

No Brasil, a convergência se dá com relação ao surgimento de modelos mais ou menos descentralizados em função dos tipos de governo - mais ou menos democráticos - que surgiram no decorrer da história. Ambas as ondas emancipatórias que eclodiram no país, representando períodos de maior descentralização administrativa, se deram após momentos de autoritarismo político: a primeira sucedeu o Estado Novo na Era Vargas, ocorrendo entre 1950 e 1964; a segunda aconteceu após o fim da ditadura militar, entre 1987 e 1997. As ondas supracitadas provocaram dois fenômenos: o aumento vertiginoso no número de unidades subnacionais e, consequentemente, o aumento de unidades de pequeno porte ao longo da malha municipal (Brandt, 2010; Tomio, 2002).

Tendo em vista a emergência suscitada pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 188/2019, que previa a extinção dos municípios menores do que 5.000 habitantes que não tivessem cumprido um limite mínimo de 10% de arrecadação de receitas próprias, e o consequente debate que se instalou em torno dessas municipalidades, faz-se importante entender a sua realidade socioeconômica. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar os entes federativos que se encontram na faixa populacional abaixo de 5.000 habitantes, comparando-os com aqueles de maior porte. Além disso, através de análise multivariada de clusters (grupos), busca-se tipificá-los de acordo com suas características sociodemográficas, produtivas e de oferta de bens e serviços, ou seja, torna-se possível agrupar as cidades de interesse em clusters homogêneos internamente e heterogêneos externamente.

É importante destacar que, em geral, esse grupo de municípios é considerado como uma entidade homogênea, portanto trata-se de um recorte populacional ainda pouco explorado na literatura. Sendo assim, o artigo torna-se relevante ao delinear as funções e características dos entes de pequeno porte, levando em conta suas heterogeneidades e o papel que exercem na hierarquia urbana. Dessa forma, é possível pensar políticas públicas mais adequadas, ao levar em conta as especificidades desses municípios, inclusive no que tange a uma legislação mais equânime para o sistema federativo brasileiro.

Por meio dos métodos de análise multivariada empregados, ao tipificar os municípios de pequeno porte em seis grupos, verificou-se que o fator regional é marcante. Os entes mais diversificados produtivamente, mais ricos e com melhores indicadores sociais são aqueles localizados nas macrorregiões sudeste e sul. Ao passo que aqueles que possuem demasiada dependência da administração pública e apresentam piores índices se encontram, principalmente, no nordeste brasileiro. Ademais, em termos socioeconômicos não foram encontradas diferenças significativas entre municípios maiores e menores do que 5.000 habitantes, enquanto, para a oferta de serviços básicos, os resultados foram modestamente melhores para aqueles de menor porte.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a partir desta introdução segue uma seção de revisão de literatura, que explora o arcabouço teórico da Economia Regional e Urbana e do federalismo no Brasil e no mundo. Posteriormente, há uma seção direcionada para a análise exploratória espacial dos municípios em questão e outras duas que trazem os resultados acerca da sua caracterização sociodemográfica, produtiva e relativa à oferta de bens e serviços, além da análise multivariada. Por fim, as considerações finais retomam as principais questões exploradas no trabalho, os resultados encontrados e as respectivas contribuições.

2 Revisão teórica

Tendo em vista o protagonismo das questões ligadas ao território brasileiro neste trabalho, os fatores atuantes na configuração social e econômica diferenciada das regiões se tornam relevantes (Mendes, 2013). Quando se considera o trade-off entre os ganhos provindos de escalas municipais menores e maiores, pressupõe-se que os municípios de menor porte possuem ganhos informacionais e de representação, ao passo que os maiores usufruem de ganhos de escala e redução das distorções causadas por externalidades. Dessa forma, argumenta-se que há uma divisão territorial ótima que maximiza o bem-estar dos cidadãos (Boueri et al., 2013).

As cidades possuem diferentes funções na divisão inter-regional do trabalho e se especializam em diferentes tipos de produção, levando-as a um processo de trocas entre si. Dessa forma, o tamanho dessas cidades vai variar de acordo com sua capacidade de suportar diferentes níveis de custos de congestão, os quais estão atrelados aos variados graus de economias de escala requeridos para cada tipo de produção (Scherer et al., 2019; Scherer; Amaral, 2019). Dado que a existência dos custos de transporte vai pesar contra o comércio entre elas, tais cidades tenderão a se especializar em pacotes de bens, nos quais dentro de cada pacote os bens estejam intimamente ligados na produção. Sendo assim, elas poderão partilhar mão de obra especializada ou insumos intermediários (Henderson, 1974).

O arcabouço teórico regional, ao recortar o território em várias dimensões ou escalas regionais, não necessariamente considera as esferas federativas, instituições públicas, agentes ou instrumentos públicos específicos. O desafio é explicitado nas regionalizações desenvolvidas pelo IBGE como as Regiões de Influência das Cidades ou os diversos recortes regionais definidos, como regiões imediatas ou intermediárias. Porém, é essencial o estabelecimento de como, com qual objetivo e por meio de qual ente ou instrumento uma ação pública pode ou deve ser adotada em determinado território. Sendo assim, as discussões acerca dos elementos teóricos do federalismo devem também ser levadas em consideração (Mendes, 2013).

A questão federativa suscita um debate em torno da existência de tensões entre forças para a maior centralização ou descentralização das políticas públicas, ou sobre a possiblidade de compatibilização entre coesão nacional e diversidade regional (Mendes, 2013). Tal descentralização das responsabilidades e recursos entre os diferentes entes é também chamada na literatura de devolution. Suas vantagens e desvantagens dependem de quais esforços são feitos pelos governos para que essa descentralização ocorra, além dos contextos políticos, econômicos e sociológicos de cada localidade (Rodríguez-Pose; Gill, 2005).

O “dividendo econômico” da descentralização baseia-se em três áreas principais. A primeira delas diz respeito ao fato de ser mais eficiente para que os interesses da população de determinada região sejam atendidos, dado que as preferências quanto à provisão de serviços públicos não são homogêneas ao longo do território (Rodríguez-Pose; Gill, 2005; Boueri et al., 2013). A segunda se refere às inovações políticas, pois há incentivos para que as unidades subnacionais respondam criativamente às condições econômicas, já que são responsáveis pelo próprio bem-estar. Por fim, a descentralização da tomada de decisões pode aumentar a transparência e a prestação de contas, porque aproxima os políticos do seu eleitorado (Rodríguez-Pose; Gill, 2005).

Quanto aos riscos econômicos, outras três categorias podem ser debatidas: ineficiências; desigualdades e encargos institucionais. Tais ineficiências ocorrem devido à separação entre os entes que tomam as decisões de gasto e os responsáveis pela arrecadação, além da competição territorial pela atração de investimento direto estrangeiro (e nacional). Já as desigualdades decorrem do fato de que diferentes regiões têm diferentes graus de influência sobre o governo central, além de capacidades distintas de competição e de sustentabilidade fiscal. Por último, a descentralização pode levar ao aumento de custos das funções administrativas, seja devido à duplicação de funções básicas, ao desperdício de recursos ou ao aumento da corrupção (Rodríguez-Pose; Gill, 2005).

Existe também larga literatura acerca da escala ótima dos municípios, que se atém, principalmente, à eficiência dos gastos públicos (Boyne, 1995; Soukopová et al., 2014; Buljan et al., 2021; Moreira et al., 2022). Boyne (1995), ao criticar a abordagem da economia de escala para a provisão de serviços locais, argumenta que áreas com populações de tamanhos similares podem ter diferentes necessidades, dependendo de suas condições sociodemográficas. Tal heterogeneidade também ocorre para os serviços que são ofertados, que vão diferir não só na quantidade, mas também em termos de qualidade. Entretanto, são aspectos avaliados de forma homogênea na literatura, na qual os gastos per capita são usados como indicadores de custo unitário de serviços.1

No Brasil, a alternância ao longo da história entre centralização e descentralização em termos de organização federativa, correspondeu a períodos autoritários e democráticos, respectivamente (Brandt, 2010; Tomio, 2002). Entre 1974 e 1985, diante de um contexto de transição democrática, a ideia predominante era de que a redemocratização deveria estar associada ao conceito de descentralização administrativa, concepção que desempenhou importante papel na estruturação do sistema federativo da Constituição Federal de 1988 (Tomio; Ortolan, 2015).

Havia expectativa de que a descentralização traria eficiência, participação, transparência e accountability, frente à realidade até então vigente de centralização excessiva, característica do Regime Militar. Apesar disso, ocorreu uma descentralização descoordenada e não cooperativa das competências administrativas (Tomio; Ortolan, 2015). O processo levou à multiplicação dos esforços e dos custos necessários à execução das tarefas públicas e à omissão governamental através da confusão das responsabilidades políticas (Tomio; Ortolan, 2015; Rodríguez-Pose; Gill, 2005).

Nesse contexto ressaltam-se as duas ondas emancipatórias que ocorreram no Brasil. A primeira delas se deu no período de 1950 a 1964, em decorrência da Constituição de 1946. A carta magna assegurou a autonomia administrativa e financeira dos municípios, garantiu a eleição direta de prefeitos e vereadores, a administração própria, a organização dos serviços locais, a cobrança de impostos e taxas e a transferência de parte da tributação da União e dos estados aos municípios (IBGE, 2011). A última caracterizou-se como um mecanismo de transferência redistributiva, que posteriormente - através da promulgação de uma Emenda Constitucional (EC) em 1965 - seria denominado Fundo de Participação dos Municípios (Mendes et al., 2008).

Já com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando os municípios foram considerados entes federativos (conjuntamente aos estados e o DF), sucedeu-se uma “segunda onda de emancipações”, mais especificamente, no período de 1987 a 1997. A principal justificativa para esse boom baseia-se no fato de que o parágrafo 4º do Art. 18º da Constituição Federal instituiu que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios seriam feitas por lei estadual, que, em geral, eram mais permissivas (Ferrari, 2016).

Gomes e Dowell (2000) elencam as consequências associadas aos fenômenos mencionados: a proliferação de municípios de pequeno porte e o aumento das receitas municipais relativas às receitas dos estados e da União. Segundo esses autores, efeitos indesejáveis surgiram, tais como transferência de renda dos municípios maiores para os menores (e do Sudeste para o restante do país); benefício de apenas pequena parte da população que vive em tais localidades (não necessariamente a parcela mais pobre); aumento das despesas administrativas em geral, reduzindo-se relativamente os recursos disponíveis para o setor público aplicáveis em programas sociais e investimentos.

Para além do que já foi discutido, destaca-se que um processo de “recentralização” (ou de “coordenação federativa” das políticas públicas) foi iniciado no Brasil a partir da década de 1990, com o êxito do Plano Real. Uma nova etapa das relações intergovernamentais foi inaugurada, de forma que o equilíbrio federativo passou a pender mais para o lado da União. Tal processo promoveu o reajustamento fiscal, a universalização de políticas sociais voltadas para a provisão de serviços de saúde, educação, assistência social, habitação e saneamento, e a modernização administrativa do Estado (Tomio; Ortolan, 2015).

3 Os municípios de pequeno porte

A análise das cidades de pequeno porte tem papel fundamental na Economia Urbana e Regional desde o estudo seminal de Johansen e Fuguitt (1984). Ainda hoje, essa obra representa um dos poucos enfoques encontrados na literatura, não só nos Estados Unidos (EUA), mas também mundialmente. Com relação à literatura produzida em outras localidades, destacam-se os trabalhos de Nel e Stevenson (2014), Gibb e Nel (2007) e Courtney et al. (2007), que exploram a realidade dos entes de pequeno porte na Nova Zelândia, África do Sul e Inglaterra, respectivamente. Demonstra-se que o papel das chamadas small towns é diferente, dados os distintos contextos nos quais estão inseridos, dependendo se em países desenvolvidos ou naqueles em desenvolvimento. Scherer et al. (2019) apresentam uma comparação entre as diferentes funções das cidades na divisão inter-regional do trabalho no Brasil e Estados Unidos.

Destaca-se que no Brasil as pesquisas sobre esse tópico econômico ainda se encontram em progresso e a realidade se difere, em certo grau, daquela relatada na maior parte dos estudos internacionais. Não há especialização no setor de serviços,2 o que também afeta a capacidade de arrecadação própria desses entes, tendo em vista a natureza dos impostos municipais brasileiros. Além disso, enquanto autores como Hunter et al. (2020) encontraram diferenças mais discrepantes entre o agregado dos municípios de pequeno porte e o restante dos EUA, do que entre esses municípios, no Brasil observa-se o oposto, o que será constatado ao longo desta seção.

Tendo em vista o panorama traçado, parte-se das análises da Tabela 1 e da Figura 1, que exploram os dados referentes aos municípios brasileiros em 2019, trazendo o total de unidades e a sua distribuição populacional - estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Em 2019, o Brasil apresentava um total de 5.570 municípios, dos quais apenas cinco foram criados desde 2010. As estatísticas mostram a prevalência de unidades de pequeno porte no território brasileiro: o menor município, em termos populacionais, possui 781 habitantes, e, até o 90º percentil, o maior ente possui 59.730 habitantes.

É possível também realizar uma análise em termos de quartis: os 25% menores municípios brasileiros possuem até 5.446 habitantes (e concentram 2,35% da população total do país); as primeiras 50% unidades da distribuição apresentam população de até 11.631 habitantes (concentrando 7,78% da população total) e, quando se estende para as 75% primeiras, elas possuem no máximo 25.492 habitantes (e concentram 19,30% da população total). Conclui-se, então, que o Brasil é composto de um grande número de municípios de pequeno porte, mas que concentram apenas uma pequena parte da população. Sendo assim, faz-se necessário investigar a sua distribuição regional. Na Figura 1 eles estão divididos em quartis populacionais ao longo do território nacional.

3.1 Caracterização socioeconômica

As próximas subseções trazem uma análise exploratória de dados socioeconômicos selecionados, resumidos na Tabela 2. As variáveis escolhidas permitem um primeiro entendimento acerca da realidade dos municípios sob investigação, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto da sua capacidade de oferta de bens e serviços públicos básicos.3 As variáveis selecionadas têm sua conceituação explicitada e são analisadas em maior profundidade na próxima seção. Mas cabe ressaltar que se buscou contemplar as dimensões de produção, renda, saúde, infraestrutura e educação, com foco em funções e serviços esperados na escala municipal.

Tendo em vista que a análise exploratória se utilizou de diferentes bases de dados, abarcando variados períodos no tempo, faz-se necessária a definição de um critério que seja fixo ao longo do tempo para caracterizar os municípios como de “pequeno porte”, em detrimento do uso dos quartis populacionais cujos valores limítrofes variam a cada ano. Sendo assim, convencionou-se que o recorte dos municípios será de 5.000 nas análises posteriores. Ademais, foi o critério utilizado na elaboração da PEC 188/2019, documento que serviu de motivação para este artigo.

Na literatura internacional, não há consenso em relação ao que é considerado como município de pequeno porte. No contexto Americano, Johansen e Fuguitt (1984) e Hunter et al. (2020) consideram um recorte de 2.500 habitantes, ao passo que Daniels (1989) trabalha com municípios menores do que 10.000. Courtney et al. (2007) dissertam sobre os municípios rurais no Reino Unido (de 5.000 a 10.000 habitantes), enquanto Nel e Stevenson (2014) estudam as chamadas small towns, na Nova Zelândia, com porte de até 5.000 habitantes.

Adiante, a apresentação dos resultados se atém aos indicadores, entre os supracitados, que foram utilizados como critérios na análise multivariada de clusters. Além disso, serão consideradas, além das médias aritméticas, também as médias ponderadas. A primeira considera o mesmo peso para todas as variáveis, enquanto a média ponderada leva em consideração o tamanho das cidades de cada grupo de análise (ou qualquer outro denominador utilizado, como a quantidade de nascidos vivos, por exemplo). Ressalta-se que a primeira é mais representativa para o conjunto de dados considerados, pois a segunda é muito influenciada pelo peso dos municípios muito grandes (em especial, as metrópoles brasileiras), que não são o foco deste estudo.4

3.2 Produto Interno Bruto per capita municipal

O Produto Interno Bruto (PIB) municipal (a preços correntes) considera a soma do valor adicionado bruto total de cada município ao valor dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos (IBGE, 2016). Os valores do PIB, quando considerados per capita, levam em conta o tamanho da população residente em cada um dos entes federativos. A série de dados vai até o ano de 2017, período considerado neste estudo.

Observa-se que a média aritmética do PIB per capita é maior para os municípios considerados de pequeno porte do que para o outro grupo, enquanto a média ponderada se comporta de forma contrária. Como a média ponderada é “puxada pra cima” pelos grandes centros urbanos brasileiros, que são responsáveis pela maior geração de riquezas no país, a média aritmética se mostra uma estatística mais acurada. Verifica-se, então, que o PIB per capita dos entes federativos de interesse possui relevância no contexto nacional, fazendo-se necessária uma avaliação mais profunda da sua capacidade produtiva.

3.3 Quociente locacional por setor de atividade

O Quociente Locacional (QL) é uma medida de especialização que compara duas estruturas setoriais-espaciais, configurando-se como uma razão entre participações relativas. Segundo Crocco et al. (2006), a razão apresenta em seu numerador a “economia em estudo”, ou seja, o agregado de municípios de menor porte, e o denominador apresenta a “economia de referência”, que no presente caso é a economia brasileira. O cálculo do QL segue a seguinte equação:

Onde:

EiPP = Total de empregos formais da atividade i na região j, ou seja, no grupo de municípios de pequeno porte5;

EPP = Total de empregos formais do grupo de municípios de pequeno porte;

EiBR = Total de empregos formais na atividade i no Brasil;

EBR = Total de empregos formais no Brasil.

Os QLs foram calculados a partir da quantidade de trabalhadores formais em cada um dos nove setores da economia,6 agregados com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 1.0) das respectivas unidades federativas. Tais informações foram baseadas nos microdados da RAIS de 2018.

Através do cálculo7 dos quocientes locacionais (QL) para os municípios menores do que 5.000 habitantes, pôde-se verificar quais atividades econômicas são mais relevantes para esses entes do que para o Brasil como um todo. Além disso, foram calculados os QLs para cada uma das macrorregiões, nos quais os denominadores (ou seja, as economias de referência) passaram a ser as respectivas regiões. Dessa forma, possibilitou-se comparar a importância de certos setores para os entes de pequeno porte em diferentes localidades, tendo em vista a heterogeneidade presente na estrutura econômica brasileira (Tabela 4).

O QL maior do que 1 indica a existência de especialização na atividade 𝑖, em determinada região 𝑗 (Crocco et al., 2006). Sendo assim, constata-se que os setores do extrativismo mineral; da agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca; da administração pública e da indústria tradicional são mais relevantes para os 1.257 municípios de pequeno porte do que para a economia do Brasil como um todo. Enquanto os setores como o de serviços e da construção civil se mostraram menos importantes para o grupo em questão.

Entre eles, o QL varia muito ao longo do território brasileiro. O setor extrativo mineral, por exemplo, apresenta QL maior do que 1 em todas as macrorregiões com exceção do Norte, não significando que a atividade não seja importante naquela região, revela apenas que ela não está concentrada nos municípios menores do que 5.000 habitantes ali presentes. Dado que autores como Souza e Alves (2011) descrevem aumento da concentração do setor no Norte e sua diminuição no Nordeste, é provável que tais mudanças não tenham se exprimido nas respectivas cidades de pequeno porte. O que pode ser notado também através do QL do Nordeste, o qual sugere que o extrativismo mineral é ainda 1,93 vezes mais relevante para os menores entes daquela região do que para a sua economia como um todo.

Quanto à administração pública, Campos (2018) destaca que pode haver erro de medida com relação às suas informações na base da RAIS, devido ao fato de os estabelecimentos registrarem os seus trabalhadores com o endereço da sede de cada governo. Como as sedes dos governos estaduais (e federal) estão localizadas em grandes centros urbanos, o fato supracitado tende a subestimar o tamanho do setor nas unidades de menor porte. Porém, o que se constata nos resultados expostos é que, apesar do viés para baixo desses dados, a administração pública ainda se mostrou 2,20 vezes mais importante para eles do que para o agregado da economia brasileira.

Corroboram-se, então, os argumentos de Gomes e Dowell (2000) de que haja correlação negativa entre o tamanho das cidades e a proporção (e consequentes custos) na qual a administração pública se apresenta. Os autores afirmam que a descentralização, ao facilitar a proliferação de municípios pequenos, gera aumento do número de vereadores (também de prefeitos, burocratas etc.), portanto o aumento dos gastos municipais com a administração, em geral. Rodríguez‐Pose e Gill (2005) destacam, ainda, que a devolution pode gerar duplicação de funções básicas administrativas, pois o aumento das unidades administrativas de tamanho reduzido diminui o potencial de ganhos via especialização e divisão do trabalho e, consequentemente, conduz ao aumento dos seus custos totais de provisão.

As menores unidades federativas se revelaram ainda especializadas na indústria tradicional, porém não de forma homogênea ao longo do território: seu QL foi maior do que a unidade no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nesse sentido, Simões e Amaral (2011) argumentam em seu trabalho sobre a interiorização do crescimento econômico no Brasil que as cidades médias emergentes industriais se beneficiaram de um processo de relocalização industrial, abrigando indústrias leves para os mercados regionais e de primeira transformação da base agropecuária e/ou mineral. Os resultados encontrados nesse estudo indicam que há evidências de que o fenômeno tenha atingido também os municípios de menor escala da malha urbana brasileira, em especial no eixo Centro-Sul do país. Nota-se que a indústria moderna, mais intensiva em capital, não segue o mesmo padrão.

Os resultados relativos à especialização produtiva do grupo de entes estudados são um indicativo para a sua (in)capacidade de arrecadação própria. Tendo em vista que são três os impostos cobrados pelos municípios no Brasil - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU); imposto sobre a transmissão “intervivos” de bens imóveis (ITBI) e imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) -, as constatações acerca do tamanho do setor de serviços nos entes de menor porte demonstram que eles podem ter dificuldades quanto à sua sustentabilidade financeira quando se considera apenas sua arrecadação própria.

3.4 Taxa de urbanização

A taxa de urbanização é um importante elemento que diferencia os municípios de distintos portes populacionais e é utilizado como uma proxy para o nível de infraestrutura urbana. A taxa de urbanização estima o percentual da população nas cidades brasileiras que vive em áreas consideradas urbanas. As informações são oriundas do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2018.

Como é possível observar através da Tabela 5, os residentes dos menores municípios estão, em média, menos inseridos no contexto urbano do que aqueles das unidades maiores. Se considerada a média aritmética, a diferença é de quase 11 p.p., mas se a média ponderada é levada em conta a disparidade aumenta para 29 p.p. Ou seja, é preciso destacar que os municípios de interesse possuem apenas 55,72% da sua população vivendo em áreas urbanizadas.

3.5 Cobertura de consultas pré-natal

Como representante da dimensão de saúde, analisamos o índice de cobertura pré-natal, que considera o percentual de mulheres com filhos nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal, na população residente nos municípios brasileiros em 2018 (REDE, 2008). Ainda que a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) seja municipalista, sua organização apresenta uma lógica hierarquizada associada à densidade tecnológica e à complexidade do tratamento (Servo et al., 2022).

Desse modo, consultas pré-natal representam serviços de atenção básica cuja acessibilidade e provisão balanceada é definida em nível municipal (Amaral et al., 2021). Os dados utilizados são provenientes do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), que é compilado pelo DATASUS, por meio de informações repassadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde de todo o Brasil.

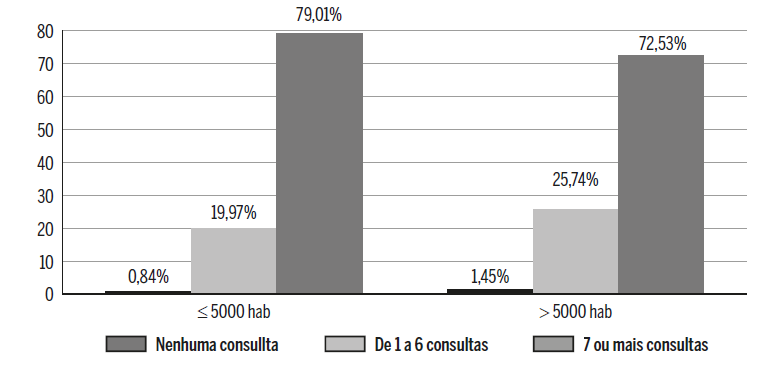

A Figura 2 apresenta o percentual de nascidos vivos para as mães residentes que não fizeram nenhuma consulta pré-natal, para aquelas que fizeram de uma a seis consultas e para aquelas que fizeram mais de sete. Observa-se que para a cobertura pré-natal há discrepâncias entre os dois grupos analisados, sendo essa não linear ao longo do aumento do número de consultas. Quando as mães realizam menos do que seis consultas pré-natal, o percentual de nascidos vivos é maior nos municípios com mais de 5.000 habitantes do que naqueles menores. Isso se dá devido ao fato de que quanto menor o número de consultas maior a necessidade de recursos extras de atenção à gestação. Recursos que são mais abundantes em cidades de maior porte, pois necessitam de maior escala na prestação dos serviços.

Média da distribuição de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal, por porte populacional (2018)

Costa et al. (2010) argumentam que a captação precoce das grávidas no pré-natal possibilita a identificação antecipada da gestação de risco, bem como as intervenções necessárias. Há então um foco maior na assistência básica e na promoção da saúde e enfoque menor na infraestrutura disponível. Sendo assim, o percentual de nascidos vivos para grávidas que realizaram sete ou mais consultas pré-natal torna-se maior nas cidades de menor porte (79,01% frente a 72,53% nas maiores). O que pode ser evidência de que esses municípios consigam oferecer serviços de atenção básica com maior qualidade, quando a escala não é um fator determinante.

3.6 Taxa de distorção idade-série

A taxa de distorção idade-série foi introduzida na análise por ser uma medida sintética da eficiência dos sistemas educacionais, e que pode ser calculada facilmente no nível municipal a partir de dados de pesquisas domiciliares. Segundo o INEP (2004), em um sistema seriado como é o modelo educacional do Brasil, existe uma adequação teórica entre a série e a idade do aluno. Por exemplo, a idade de 6 anos é considerada a adequada para ingressar no ensino fundamental, com duração de 9 anos. Dessa forma, o indicador capta a proporção de alunos que estão correntemente matriculados no sistema de ensino, mas em série inadequada para a idade que apresentam. Sendo assim, a taxa de distorção idade-série é um indicador escolar de eficiência e rendimento, na medida em que explicita os níveis de repetência e evasão vivenciados dentro de determinado sistema escola (Riani; Golgher, 2015).

Os dados aqui utilizados são oriundos do Censo Escolar de 2019 e compilados pelo INEP. Os níveis de ensino (k) abrangem os ensinos fundamental e médio. As taxas de distorção idade-série são apresentadas para a média dos municípios brasileiros, agregadas para os níveis fundamental e médio, além do agrupamento por porte dos entes federativos.

Verifica-se que 16,89% dos alunos do ensino fundamental nos municípios brasileiros, em média, possuem idade superior àquela recomendada para a série que frequentam. Tal média aritmética sobe para 27,17% no ensino médio. Quando são observadas as informações pelo tamanho populacional das unidades, há diferença entre os dois grupos considerados. Os municípios menores do que 5.000 habitantes possuem distorções menores tanto para o ensino fundamental, quanto para o médio. Além disso, essa discrepância se torna mais intensa quando se trata do segundo nível educacional. Os resultados demonstram indícios de que a qualidade do serviço ofertado possa ser mais alta nos menores entes.

3.7 Análise multivariada de cluster

A análise exploratória de dados apresentada anteriormente demonstrou que, em termos socioeconômicos, não há diferenças significativas entre os dois grupos analisados, ou seja, não há uma descontinuidade no ponto em que a distribuição populacional ultrapassa o tamanho de 5.000 habitantes. Pelo contrário, a descontinuidade ocorre no topo da distribuição populacional, mais especificamente no seu último decil, onde se concentram os grandes centros urbanos brasileiros. Sendo assim, faz-se necessário analisar mais profundamente o grupo de entes de interesse.

Considerando-se, então, os 1.257 municípios de menor porte da malha territorial brasileira, que são comumente considerados como um corpo único, foi realizada uma análise multivariada de clusters para que fosse possível identificar a existência das heterogeneidades entre eles e, então, categorizá-los.8 As variáveis consideradas foram as descritas anteriormente, exceto o QL. Como o indicador fica sobrevalorizado para unidades muito pequenas, optou-se por calculá-lo para o agregado dos municípios, em vez do cálculo individual, o que inviabilizou o seu uso na análise multivariada. Porém, tendo em vista a importância dos aspectos produtivos dessas localidades, optou-se por considerar a participação relativa dos setores (agropecuário, administração pública e indústria tradicional) dentro das respectivas economias.

Os dois tipos de técnicas para construção de conglomerados comumente utilizados são: os métodos de partição (não hierárquicos) e os métodos hierárquicos. Entre os modelos considerados, o k-médias se mostrou o mais ajustado. Ele é o método não hierárquico mais comum, o qual visa minimizar a distância quadrada média, produzindo os chamados centroides (Kaufman; Rousseeuw, 1990). A técnica aloca cada elemento amostral ao cluster cujo centroide é o mais próximo do vetor de valores observados para o respectivo elemento.

O método é composto por quatro passos: i) escolha de k centroides chamados de “sementes”; ii) cada elemento do conjunto de dados é comparado com cada centroide inicial, através de uma medida de distância (em geral a distância euclidiana), sendo que o objeto é alocado ao grupo cuja distância é a menor; iii) depois de aplicar o passo anterior para cada um dos n elementos amostrais, recalcula-se os valores dos centroides para cada novo grupo formado e repete-se o passo anterior, considerando-se os centroides dos novos grupos; iv) os dois passos anteriores são repetidos até que todos os elementos amostrais estejam “bem alocados” em seus grupos e nenhuma mudança de objeto resulte em ganho (Mingoti, 2007). Ao avaliar o modelo k-médias com seis clusters, observa-se que a razão entre a soma de quadrados “entre-clusters” (BSS) e a soma dos quadrados total (TSS) é igual a 51,7%. Isso significa que a variabilidade intergrupo tem um percentual mais alto frente à variabilidade total, quando comparado com o modelo k-médias com cinco grupamentos. Sendo assim, decidiu-se pelo emprego do método k-médias com seis clusters (Apêndice).

4 Resultados

A Tabela 7 mostra as médias para as variáveis que caracterizam cada um dos seis grupos encontrados, no universo de 1.257 municípios de pequeno porte.

Verifica-se que o cluster 1 tem predominância nos estados de MG, SC e RS (Figura 3) e pode ser caracterizado como o grupamento menos urbanizado entre aqueles encontrados. Possui renda per capita e índice de cobertura pré-natal acima da média dos municípios de pequeno porte, bem como taxa de distorção idade-série menor do que a média. Ou seja, é um grupamento formado por população predominantemente rural, que possui acesso a serviços públicos de qualidade relativamente alta. O setor produtivo dominante é a administração pública.

Já o segundo grupamento destaca-se pela mais alta proporção de pessoal ocupado no setor agropecuário e, ao contrário do que se poderia imaginar, possui uma taxa média de urbanização de 60%. Distribui-se ao longo do território no eixo centro-sul do país (concentrado em MG, SP, GO, TO, MT). Outro setor com grande proporção dos trabalhadores formais nesse cluster é o da administração pública. Registram-se bons indicadores de renda e de educação, porém o índice de cobertura pré-natal é menor do que a média.

O cluster 3, retratado pela mais alta taxa de urbanização e por bons indicadores sociais (menor distorção idade-série, por exemplo), possui renda per capita menor do que a média e prevalência da administração pública como setor produtivo. O grupo é aquele que possui mais municípios, portanto o mais heterogêneo, e se concentra em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Goiás.

Quanto ao nível de renda per capita dos entes analisados, o cluster 4 torna-se um outlier positivo. O grupo é formado por 47 municípios (sendo o mais homogêneo) e localiza-se, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Vale destacar que, apesar de não ter sido considerada como parâmetro na análise multivariada, a proporção de pessoal ocupado na indústria moderna destacou-se para esse grupamento (14,72%), o que pode explicar o nível de renda tão discrepante nessas localidades. Além disso, são cidades cujos indicadores sociais e de urbanização estão muito próximos da média geral dos municípios de pequeno porte.

Do lado oposto encontra-se o quinto cluster, caracterizando-se como o mais pobre entre os analisados. O provável motivo também diz respeito à estrutura produtiva local, que é pouco diversificada e resume-se, basicamente, à administração pública. O grupo possui 273 municípios, em sua maioria localizados na macrorregião Nordeste (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba), além do Tocantins. Os indicadores sociais são também os piores entre os grupamentos considerados, e o nível de urbanização é menor do que a média.

Por fim, o último grupo está concentrado em São Paulo e na macrorregião Sul do país. Possui 129 unidades e destaca-se por apresentar especialização na indústria tradicional. Além disso, os seus indicadores sociais são bons: exprime o maior índice de cobertura pré-natal e a segunda menor taxa de distorção idade-série. O nível de urbanização é muito próximo da média.

Quando os grupamentos supracitados são analisados em termos da data de sua criação, observa-se que 46,86% de seus municípios surgiram durante a segunda onda de emancipações do país, entre 1980 e 2000.9 O primeiro cluster é o mais relevante nesse sentido, dado que 67,35% de suas unidades se originaram durante o período. Destacam-se, ainda, os clusters 6 e 5, com participação relativa de 51,16% e 50,55%, respectivamente. O cluster 3, apesar de ser aquele com maior número de entes, possui a menor quantidade de unidades recentes (apenas 25,93%). Verifica-se, então, que a segunda onda de emancipações não se traduziu da mesma forma ao longo do território. Pelo contrário, pressupõe-se que houve proliferação de municipalidades com características diferenciadas dos demais, principalmente, em termos de baixas taxas de urbanização.

Sendo assim, foi possível encontrar seis grupos heterogêneos entre si, porém homogêneos internamente, ajudando a entender quem são e o papel que desempenham os municípios de menor porte da malha territorial brasileira. Foi possível discriminá-los de acordo com aspectos importantes como a oferta de serviços públicos (proxies para o bem-estar social), produtivos e relativos à infraestrutura, considerando-se sua função dentro da divisão federativa e inter-regional.

Cabe ressaltar que os clusters encontrados nesta análise, tais como o primeiro e o quinto, carregam em algum grau a história das disparidades macrorregionais do desenvolvimento brasileiro, o que se associa com a heterogeneidade observada entre esses municípios. Logo, a ideia de “viabilidade econômica” dos pequenos municípios não pode ignorar essa dependência de trajetória. Municípios pequenos mais “viáveis” talvez não o sejam somente por méritos próprios, mas por estarem inseridos em contextos econômicos históricos e regionais que lhes foram mais favoráveis, incluindo-se escolhas políticas de âmbito nacional tomadas ao longo do tempo.

5 Considerações finais

As discussões acerca da (des)centralização administrativa no Brasil coincidiram com momentos de maior (menor) autoritarismo político. O fenômeno se expressou em duas grandes ondas emancipatórias no país: entre 1950 e 1964 e entre 1987 e 1997, o que resultou em maior participação de unidades de menor porte no montante total de municípios. A análise exploratória espacial demonstrou que a sua distribuição não é homogênea ao longo do território: 19,53% dos entes pertencentes ao primeiro quartil da distribuição populacional estão concentrados no estado de Minas Gerais; ao passo que 17,44% deles estão no Rio Grande do Sul. Destacaram-se, ainda, os estados de São Paulo, Piauí e Paraíba.

Em relação à sua caracterização socioeconômica, verificou-se que não há diferenças significativas entre os dois grupos analisados, ou seja, não há descontinuidade no ponto em que a distribuição populacional ultrapassa o tamanho de 5.000 habitantes. Pelo contrário, a descontinuidade ocorre no topo da distribuição populacional, mais especificamente no seu último decil, onde se concentram os grandes centros urbanos brasileiros. Além disso, em alguns aspectos ligados à oferta de serviços básicos como assistência pré-natal e educação em nível de ensino fundamental, os indicadores foram, em média, melhores nos municípios de menor porte do que naqueles maiores. As maiores diferenças dizem respeito à infraestrutura urbana, representada aqui pela taxa de urbanização.

Já a análise em torno da capacidade produtiva dos pequenos entes subnacionais revelou que há especialização em setores primários como o extrativo mineral, agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca. Além disso, atividades como administração pública e indústria tradicional (no eixo centro-sul do país) se mostraram mais importantes para o grupo dos menores municípios, corroborando os argumentos de Gomes e Dowell (2000) acerca do tamanho do setor público nessas unidades. Tais resultados são de grande relevância, principalmente no que tange à sua capacidade de arrecadação própria.

Por meio dos métodos de análise multivariada foi possível tipificar os municípios de pequeno porte, combinando-os em seis grupos. As classificações dos clusters indicam que o fator regional é marcante, apesar de não ter sido um parâmetro na análise multivariada. A distribuição ao longo do território é marcada por padrões definidos: os municípios de pequeno porte mais diversificados produtivamente, mais ricos e com melhores indicadores sociais são aqueles localizados nas macrorregiões Sudeste e Sul do país. Já aqueles que possuem demasiada dependência da administração pública e apresentam piores índices encontram-se, principalmente, no nordeste brasileiro. Vale ressaltar que Minas Gerais é o estado que possui maior proporção na distribuição dos entes de pequeno porte e, por isso, é um estado que apresenta participação relevante na composição de todos os grupamentos.

Os resultados aqui encontrados apontam para um cenário de relativa homogeneidade intergrupos, quando são comparados os municípios menores e maiores do que 5.000 habitantes. Porém, quando a análise se foca diretamente nas unidades em questão, percebe-se uma heterogeneidade intragrupos. Os resultados apontam para a direção contrária daquela que é comumente apresentada pelo status quo, e que também embasa a referida PEC 188/2019: a ideia de que os entes de pequeno porte formam um grupo coeso e que destoa do restante do país.

Os resultados constatados neste estudo contribuem para as discussões em voga acerca das pequenas unidades federativas brasileiras, abrindo caminho para estudos posteriores. Salienta-se ainda que os resultados aqui expostos constituem-se como fonte de informações para subsidiar diferentes atores no desenho de legislações pertinentes ao federalismo brasileiro e de políticas públicas regionais. Por fim, destaca-se que o trabalho possui suas limitações, uma vez que o método estatístico descritivo utilizado, apesar de ser abrangente, não é capaz de inferir causalidade no contexto do objeto de estudo.

Agradecimentos

Agradecemos os comentários e contribuições dos(as) avaliadores(as) da revista Nova Economia, bem como dos Professores e colegas Ana Maria Hermeto Camilo de Oliveira, Débora Freire Cardoso, Constantino Cronemberger Mendes e Luiz Carlos de Santana Ribeiro, durante o processo de elaboração deste artigo. Cabe também agradecer os financiamentos recebidos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

6 Referências

- AMARAL, P.; CARVALHO, L.; LUZ, L.; BARBOSA, A. Estrutura espacial e provisão de atenção primária à saúde nos municípios brasileiros. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 23, 2021.

- BOUERI, R.; MONASTERIO, L.; MATION, L., F.; SILVA, M., M. Multiplicai-vos e crescei? FPM, emancipação e crescimento econômico municipal. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasil em desenvolvimento 2013: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2013. Cap. 8. p. 221-234.

- BOYNE, G. Population Size and Economies of Scale in Local Government. Policy and Politics, v. 23, n. 3, p. 213-222, 1995.

- BRANDT, C. T. A criação de municípios após a Constituição de 1988: o impacto sobre a repartição do FPM e a Emenda Constitucional no 15, de 1996. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 47, n. 187, p. 59-75, jul. 2010.

-

BULJAN, A.; ŀVALJEK, S.; DESKAR-ŀKRBIć, M. In Search of the Optimal Size for Local Government: An Assessment of Economies of Scale in Local Government in Croatia. Local Government Studies, v. 48, n. 4, p. 604-627, 25 Nov. 2021. Informa UK Limited. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2021.2007080>. Acesso em: 30 jan. 2023.

» http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2021.2007080 - CAMPOS, R. B. A. Subcentralidades e prêmio salarial intra-urbano na região metropolitana de São Paulo. 2018. 252 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Economia, Departamento de Economia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Cap. 3.

- COSTA, G. R. C.; CHEIN, M. B. C.; GAMA, M. E. A.; COELHO, L. S. C.; COSTA, A. S. V.; CUNHA, C. L. F.; BRITO, L. M. O. Caracterização da cobertura do pré-natal no estado do Maranhão, Brasil. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 63, n. 6, p. 1.005-1.009, out. 2010.

-

COURTNEY, P.; MAYFIELD, L.; TRANTER, R.; JONES, P.; ERRINGTON, A. Small Towns as ‘Sub-Poles’ in English Rural Development: Investigating Rural Urban Linkages Using Sub-Regional Social Accounting Matrices. Geoforum, v. 38, n. 6, p. 1.219-1.232, Nov. 2007. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.03.006>. Acesso em: 30 set. 2021.

» http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.03.006 - CROCCO, M. A.; GALINARI, R.; SANTOS, F.; LEMOS, M. B.; SIMÕES, R. Metodologia de identificação de aglomerações produtivas locais. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p. 211-241, ago. 2006.

- FERRARI, S. Criação de municípios e debate científico: entre mitos e métodos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 53, n. 211, p. 55-80, jul. 2016.

-

GIBB, M.; NEL, E. Small Town Redevelopment: the Benefits and Costs of Local Economic Development in Alicedale. Urban Forum, v. 18, n. 2, p. 69-84, 26 July 2007. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s12132-007-9000-y>. Acesso em: 29 set. 2021.

» http://dx.doi.org/10.1007/s12132-007-9000-y - GOMES, G. M.; DOWELL, M. C. M. Descentralização política, federalismo fiscal e criação de municípios: o que é mau para o econômico nem sempre é bom para o social. Brasília: Ipea, 2000. 29 p.

- HENDERSON, J. V. The Sizes and Types of Cities. The American Economic Review, Pittsburgh, v. 64, n. 4, p. 640-656, Sept. 1974.

-

HUNTER, L. M.; TALBOT, C. B.; CONNOR, D. S., COUNTERMAN, M., UHL, J. H., GUTMANN, M. P.; LEYK, S. Change in U.S. Small Town Community Capitals, 1980-2010. Population Research and Policy Review, v. 39, n. 5, p. 913-940, 21 Sept. 2020. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s11113-020-09609-4>.

» http://dx.doi.org/10.1007/s11113-020-09609-4 - IBGE. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Evolução da divisão territorial do Brasil: 1872-2010. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. 261 p.

- IBGE. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Produto Interno Bruto dos Municípios: ano de referência 2010. 3. ed. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016. 58 p. (Relatórios metodológicos).

- INEP. Ministério da Educação. Dicionário de Indicadores Educacionais: fórmulas de cálculo. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2004. 29 p.

- JOHANSEN, H. E.; FUGUITT, G. V. The Changing Rural Village in America: Demographic and Economic Trends since 1950. Cambridge: Ballinger, 1984.

- KAUFMAN, L.; ROUSSEEUW, P. J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 1990. 342 p.

- MENDES, C. C. Arranjos federativos e desigualdades regionais no Brasil. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasil em desenvolvimento 2013: estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2013. Cap. 7. p. 199-220.

- MENDES, M. J.; MIRANDA, R. B.; COSIO, F. B. Transferências intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Brasília: Consultoria Legislativa do Senado Federal, 2008. 111 p.

- MINGOTI, S. A. Análise de agrupamentos (cluster). In: MINGOTI, Sueli Aparecida. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. Cap. 6. p. 155-211.

-

MOREIRA, T. B. S.; KILSON, A. R. S.; SOUZA, C. V. N. Uma avaliação empírica do tamanho ótimo dos municípios. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 39, p. 1-26, 12 jan. 2022. Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20947/s0102-3098a0185>. Acesso em: 28 jan. 2023.

» http://dx.doi.org/10.20947/s0102-3098a0185 -

NEL, E.; STEVENSON, T. The Catalysts of Small Town Economic Development in a Free Market Economy: A Case Study of New Zealand. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, v. 29, n. 4-5, p. 486-502, 12 May 2014. Sage Publications. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1177/0269094214535022 Acesso em: 27 set. 2021.

» http://dx.doi.org/10.1177/0269094214535022 - REDE. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 349 p.

- RIANI, J. L. R.; GOLGHER, A. B. Indicadores educacionais confeccionados a partir de bases de dados do IBGE. Livros, p. 89-128, 2015.

- RODRÍGUEZ‐POSE, A.; GILL, N. On the ‘Economic Dividend’ of Devolution. Regional Studies, v. 39, n. 4, p. 405-420, June. 2005. Informa UK Limited.

- SERVO, L.; ANDRADE, M.; AMARAL, P. Os caminhos da regionalização da saúde no Brasil: adequação e acesso geográfico nos anos 2000. Planejamento e Políticas Públicas, v. 60, p.13-41, 2022.

- SCHERER, C.; AMARAL, P. O espaço e o lugar das cidades médias na rede urbana brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 2019.

- SCHERER, C.; AMARAL, P.; FOLCH, D. A Comparative Study Of Urban Occupational Structures: Brazil and United States. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 36, p. 1-19, 2019.

- SIMÕES, R. F.; AMARAL, P. V. Interiorização e novas centralidades urbanas: uma visão prospectiva para o brasil. Revista Economia, Brasília, v. 12, n. 3, p. 553-579, set. 2011.

-

SOARES, T. C.; COSTA, J. B.; LOPES, L. S. Análise espacial da eficiência dos gastos públicos em saúde em Minas Gerais. Análise Econômica, v. 37, n. 72, p. 113-136, 1 abr. 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22456/2176-5456.70816>. Acesso em: 03 fev. 2023.

» http://dx.doi.org/10.22456/2176-5456.70816 -

SOUKOPOVÁ, J.; NEMEC, J.; MATĚJOVÁ, L.; STRUK, M. Municipality Size and Local Public Services: do economies of scale exist? Nispacee Journal of Public Administration and Policy, v. 7, n. 2, p. 151-171, 1 dez. 2014. Walter de Gruyter GmbH. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2478/nispa-2014-0007>. Acesso em: 20 set. 2021.

» http://dx.doi.org/10.2478/nispa-2014-0007 - SOUZA, C. C. G.; ALVES, L. R. A especialização e a reestruturação produtiva das atividades econômicas entre as mesorregiões do Brasil entre 2000 a 2009. Informe Gepec, Toledo, v. 15, n. especial, p. 145-161, 2011.

- TOMIO, F. L. A criação de municípios após a Constituição de 1988. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 48, p. 61-89, fev. 2002.

- TOMIO, F. L.; ORTOLAN, M. Federalismo predatório e municipalização de políticas públicas sociais. Revista de Administração Municipal, v. 284, n. 1, p. 4-14, dez. 2015.

- 1

-

2

O que será demonstrado a seguir, a partir da análise do Quociente Locacional (QL).

-

3

Cabe ressaltar que as variáveis foram escolhidas de acordo com sua viabilidade e disponibilidade temporal no momento da elaboração deste artigo.

-

4

A média ponderada pelo tamanho populacional retorna a métrica à média do nível individual, sendo uma estatística do primeiro nível de agregação, enquanto a média aritmética constitui uma média de médias, sendo uma estatística do segundo nível de agregação (nesse caso, dos municípios). Como o trabalho trata desse nível, torna-se mais plausível o uso dessa estatística (média aritmética).

-

5

Como o QL é um indicador que costuma superestimar os resultados para unidades muito pequenas, optou-se por calcular o QL de forma agregada para o grupo de municípios de pequeno porte, em vez de calculá-lo individualmente para cada município e depois calcular a média.

-

6

A CNAE 1.0 (95) foi utilizada para possibilitar a compatibilização entre os dados de 2003 e 2018 (pois na tese que deu origem ao presente artigo há uma comparação entre os dois períodos). As respectivas atividades econômicas foram agregadas em nove setores nesta análise. A saber: setor extrativo mineral (seção C); indústria tradicional (seção D - classes: 15113-20290, 22110-22349, 36110-36137); indústria moderna (seção D - classes: 21105-21490, 23108-28436, 28916-29890, 30112-31607, 31917-32301, 33103-33502, 34100-35220, 35319, 35912-35998, 36145-37206); serviços industriais de utilidade pública (seções E, O - classe 90000); construção civil (seção F); comércio (seção G); serviços (seções H, I, J, M, N, O, P, Q, D - classes: 28819,28827, 29912-29963, 31810-31895, 32905, 33910-33944, 35238, 35327, G - classes: 50202, 50423); administração pública (seção L); agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca (seções A e B).

-

7

O cálculo utiliza os dados da RAIS, portanto os resultados dizem respeito aos trabalhadores formais da economia. Destaca-se que o contingente desses trabalhadores pode ser menos expressivo em determinados setores considerados, tendo em vista as características mais informais de certos setores.

-

8

Tendo em vista a diferença de escalas de medida das variáveis utilizadas na análise, optou-se pela padronização pelo desvio padrão para realização do método de análise de cluster.

-

9

Para fins de análise, considerou-se o período entre 1980 e 2000, pois são anos censitários e abrangem o intervalo no qual aquela onda ocorreu, que, segundo a literatura, se deu entre 1987 e 1997 (Ferrari, 2016).

Apêndice A - Testes realizados para a escolha do número de grupamentos na Análise de Cluster

Para realização da análise de cluster, procedeu-se primeiramente ao método de partição hierárquico, que permite a análise dos respectivos dendrogramas. Esses, por sua vez, são árvores de agrupamento que ajudam na tomada de decisão relativa ao número de grupos que serão considerados, abrangendo simultaneamente todos os agrupamentos possíveis. Sua escala vertical indica o nível de similaridade (ou dissimilaridade) e o eixo horizontal indica os elementos amostrais numa ordem conveniente relacionada à história do grupamento (Mingoti, 2007).

Como as combinações iniciais do dendograma não são alteráveis, os grupamentos formados por tal método não são ótimos, e por isso o emprego dos métodos não hierárquicos é preferível. Porém, como nesses modelos k é definido a priori, a escolha de k deve ser norteada pelo “corte do dendograma” e por isso iniciamos pela análise dos métodos hierárquicos.

A partir da Figura A1 é possível ter uma visão da estrutura da aglomeração como um todo, e então verificar os indícios de que o modelo com seis grupos teria um bom ajuste (o modelo com cinco grupos também se mostrou adequado). Outras análises serão feitas para subsidiar a tomada de decisões acerca do número ótimo de clusters.

Entre os modelos não hierárquicos considerados, o k-médias se mostrou o mais ajustado. Ele é o método não hierárquico mais comum, o qual visa minimizar a distância quadrada média, produzindo os chamados centroides (Kaufman; Rousseeuw, 1990). O gráfico de largura média da silhueta (Figura A2), indica o número ideal k de clusters, que é aquele que maximiza a silhueta média (eixo vertical) em uma faixa de valores possíveis para k (eixo horizontal).

No gráfico acima, a localização do máximo seria então considerada como o número apropriado de clusters. Porém, dentre as possibilidades levantadas anteriormente na análise do dendograma (cinco ou seis grupos), a divisão em seis clusters se mostra relativamente mais eficiente. Além disso, ao avaliar o modelo k-médias com seis clusters, observa-se que a razão entre a soma de quadrados “entre-clusters” (BSS) e a soma dos quadrados total (TSS) é igual a 51,7%. Isso significa que a variabilidade intergrupo tem um percentual mais alto frente à variabilidade total, quando comparado com o modelo k-médias com cinco grupamentos. Sendo assim, decidiu-se pelo emprego do método k-médias com seis clusters.

Características socioeconômicas e tipologia dos municípios de pequeno porte no Brasil

Características socioeconômicas e tipologia dos municípios de pequeno porte no Brasil

Fonte: Elaboração própria, baseada em IBGE, 2020.As macrorregiões em destaque são: Nordeste (NE), Sudeste (SE) e Sul (S).

Fonte: Elaboração própria, baseada em IBGE, 2020.As macrorregiões em destaque são: Nordeste (NE), Sudeste (SE) e Sul (S).

Fonte: Elaboração própria, baseada em SINASC, 2018.

Fonte: Elaboração própria, baseada em SINASC, 2018.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Fonte: Elaboração própria, 2021.