Resumos

Reconhecendo a importância das cooperativas para o desenvolvimento social e econômico, a Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu o ano de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. Seguindo este indicativo e considerando o papel das cooperativas no setor rural brasileiro, este artigo faz uma análise da produção científica sobre o tema das cooperativas e do cooperativismo a partir da principal publicação periódica da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober), a Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR). O objetivo é determinar a intensidade dos trabalhos sobre o tema, identificar os principais pesquisadores e abordagens teóricas empregadas. Como resultado, foi constatado um reduzido número de artigos relacionados ao tema, sendo suas referências predominantemente da área de economia e versando sobre questões vinculadas ao desempenho econômico das cooperativas e seus associados, empregando como base teórica, na maior parte das vezes, as abordagens dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e da Nova Economia Institucional (NEI).

Cooperativas; abordagens teóricas; produção científica; Sober

The International Year of Cooperatives (2012) was established by the United Nations (UN) to highlight the importance of cooperatives for social and economic development. Hence, considering the role of cooperatives in the Brazilian rural sector, this article makes an analysis of scientific literature on cooperatives and cooperativism concerning the main journal of the Brazilian Society of Economics, Administration and Rural Sociology (Sober), the Journal of Economics and Rural Sociology (RESR). The aim is to determine the intensity of work on the topic as well as identify the main researchers and theoretical approaches. The findings showed that there are a small number of articles related to the topic and their references are mainly composed by economists. The analysis also concluded that the focus was related to economic issues like performance and profitability. Finally, we can also conclude that the key theoretical approaches of these scientific works under investigation rely primarily on Local Productive Arrangements and on The New Institutional Economics.

Cooperatives; theoretical approaches; scientific production; Sober

IProf. Dr. do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade de Santa Cruz do Sul (PPGA/Unisc). E-mail: heron@unisc.br

IIProf. Dr. do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul (PPGDR/Unisc). E-mail: silvio@unisc.br

IIIProf.ª Dr.ª do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria (PPGA/UFSM). E-mail: vaniaestivalete@ufsm.br

RESUMO

Reconhecendo a importância das cooperativas para o desenvolvimento social e econômico, a Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu o ano de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. Seguindo este indicativo e considerando o papel das cooperativas no setor rural brasileiro, este artigo faz uma análise da produção científica sobre o tema das cooperativas e do cooperativismo a partir da principal publicação periódica da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober), a Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR). O objetivo é determinar a intensidade dos trabalhos sobre o tema, identificar os principais pesquisadores e abordagens teóricas empregadas. Como resultado, foi constatado um reduzido número de artigos relacionados ao tema, sendo suas referências predominantemente da área de economia e versando sobre questões vinculadas ao desempenho econômico das cooperativas e seus associados, empregando como base teórica, na maior parte das vezes, as abordagens dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e da Nova Economia Institucional (NEI).

Palavras-chaves: Cooperativas, abordagens teóricas, produção científica, Sober.

ABSTRACT

The International Year of Cooperatives (2012) was established by the United Nations (UN) to highlight the importance of cooperatives for social and economic development. Hence, considering the role of cooperatives in the Brazilian rural sector, this article makes an analysis of scientific literature on cooperatives and cooperativism concerning the main journal of the Brazilian Society of Economics, Administration and Rural Sociology (Sober), the Journal of Economics and Rural Sociology (RESR). The aim is to determine the intensity of work on the topic as well as identify the main researchers and theoretical approaches. The findings showed that there are a small number of articles related to the topic and their references are mainly composed by economists. The analysis also concluded that the focus was related to economic issues like performance and profitability. Finally, we can also conclude that the key theoretical approaches of these scientific works under investigation rely primarily on Local Productive Arrangements and on The New Institutional Economics.

Key-words: Cooperatives, theoretical approaches, scientific production, Sober.

Classificação JEL: P52.

1. Introdução

Desde muito cedo o homem percebeu as vantagens da cooperação para a melhoria das suas condições de existência. A caça se tornava mais fácil, a construção de abrigos e a defesa era fortalecida pelo envolvimento cooperativo dos indivíduos que formavam as primeiras comunidades.

Aos poucos, a história da humanidade e principalmente o estabelecimento do sistema econômico capitalista, baseado nas ideias liberais que reforçam os comportamentos individualistas (DAWKINS, 1979) e maximizadores de benefícios individuais (BUCHANAN, 1993), o instinto natural à cooperação foi ficando de lado. O individualismo passa a ser a tônica das ações econômicas, como bem exemplificado por Adam Smith no caso do padeiro que oferta o pão matinal porque busca melhorar as condições de vida de sua família e não por seu sentimento altruísta ou por humanismo (SMITH, 1999). Mesmo com a expansão das ideias liberais que estimularam a chamada Primeira Revolução Industrial, a predisposição natural à cooperação não foi totalmente esquecida. Quando a gênese do capitalismo industrial do século XIX transformava a sociedade e exacerbava os desequilíbrios e diferenças nas condições de vida, a iniciativa dos chamados pioneiros de Rochdale constituiu um marco na batalha incessante pela superação das iniquidades do capitalismo e pedra fundamental do que passou a ser conhecido como empreendimento cooperativo, empresa cooperativa ou simplesmente cooperativa.

Reconhecendo o relevante papel mundial das cooperativas para o desenvolvimento socioeconômico, em especial no que diz respeito à redução da pobreza e a geração do emprego, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. A intenção da ONU é estimular as comunidades de governos a reconhecer que as cooperativas são importantes mecanismos sociais e econômicos que colaboram para que se alcancem as metas internacionais de desenvolvimento estabelecidas nas Metas do Milênio. Outro objetivo é promover a formação e o crescimento das cooperativas, incentivando indivíduos e instituições nesta tarefa. Fixa também como objetivo central o encorajamento dos governos dos países para que estabeleçam políticas públicas e leis que favoreçam os empreendimentos de base cooperativista (UN, 2012).

Embora não sendo diretamente relacionado ao escopo deste trabalho, cabe mencionar que a prática da cooperação tem sido incorporada pelas próprias empresas privadas, visando a melhoria do desempenho econômico por meio da maior interação e acoplamento a outras organizações. Vários tipos de arranjos cooperativos (clusters, arranjos produtivos locais ou APLs, joint ventures, alianças estratégicas, redes, entre os mais estudados) têm se formado no mundo dos negócios e estudados exaustivamente pela academia.

Porém, principalmente em relação à importância que o cooperativismo representou e representa no meio rural brasileiro, uma questão parece despertar nesse Ano Internacional das Cooperativas: as cooperativas e o movimento cooperativista constituem, na atualidade, um perseguido objeto de pesquisa?

Considerando-se o caráter e a relevância acadêmica que a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober) desempenhou e desempenha na produção e disseminação do conhecimento sobre as cooperativas, em especial aquelas do segmento agropecuário, este artigo tem por objetivo identificar a produção acadêmica sobre cooperativas desenvolvida e divulgada pela Sober por meio de seu periódico científico, a Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR). Destaca-se, ainda, que o estudo das organizações cooperativas é importante para o agronegócio brasileiro, visto que, em muitas regiões do País, elas representam uma importante parcela da renda e emprego. Os estudos envolvendo as cooperativas têm elevado potencial de melhorar a compreensão dos obstáculos encontrados por estas organizações especiais, bem como apontar alternativas de superá-los.

Dentro deste propósito, o artigo traz um apanhado histórico do movimento cooperativista e seu contexto atual, enfatizando as características diferenciadoras das organizações cooperativas. Em seguida, apresenta e discute a produção científica da RESR sobre o tema do cooperativismo e das organizações cooperativas. O artigo termina com algumas considerações a partir da análise desenvolvida, destacando que a produção acadêmica sobre o tema se concentra mais na área de economia e gestão, sendo que na área da sociologia rural não foram identificados trabalhos publicados no período analisado. Na área de economia e gestão, os artigos analisados incorporam abordagens teóricas mais abertas e apontam para duas correntes principais: os trabalhos que abordam o papel das cooperativas na formação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) e aqueles que sustentam as análises pelo enfoque da Nova Economia Institucional (NEI).

2. Ampliando a compreensão sobre a história do cooperativismo no Brasil e no mundo

A vida em sociedade é a principal evidência de que o ser humano necessita interagir e cooperar com os seus semelhantes para viabilizar a sua existência. O homem é impelido a cooperar a fim de atingir objetivos específicos e individuais. A cooperação, portanto, ocorre desde que se formaram os primeiros agrupamentos de pessoas (VON MISES, 1990). Modernamente, compreende-se o cooperativismo como um movimento social vinculado mais proximamente às atividades econômicas envolvendo a produção, consumo, trabalho e a geração de renda (JOCHEM, RONKOSKI e JOCHEM, 2010).

Em pleno vigor da Revolução Industrial na Inglaterra do século XIX, embora fossem prósperas as fábricas de tecido, os tecelões operários que nelas trabalhavam formavam uma classe mal remunerada. No final de 1843, estes operários uniram -se no intuito de pleitear um aumento de salário. Não logrando êxito neste intento, pois esbarraram no corporativismo dos capitalistas fabris, procuraram por outros meios, que estavam ao alcance de sua ação conjunta, alternativas para melhorar suas condições de vida (HOLYOAKE, 2008).

Os operários, cientes de que eram os industriais os detentores do capital e que os comerciantes concentravam a oferta das provisões das quais necessitavam, encontraram na via da cooperação a possibilidade de conseguir o que lhes faltava. Como resultado, em 24 de outubro de 1844 um grupo de 28 visionários tecelões das fábricas de Rochdale, distrito de Lancashire, na Inglaterra, fizeram o registro de uma sociedade denominada Rochdale Society of Equitable Pioneers1 1 . Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. (HOLYOAKE, 2008).

Certamente, estes pioneiros enfrentaram sérias dificuldades para reunir o capital necessário para dar início ao seu projeto. Logo, porém, não sem o sacrifício enfrentado pelos sócios, pôs -se em operação o armazém que se constituiu na primeira empresa cooperativa frente às bases impostas pela lógica capitalista.

Conforme destaca Holyoake (2008), os 28 pioneiros membros da sociedade de Rochdale ganharam notoriedade mundial pela importância não somente da obra que realizaram, mas pelo progresso que a própria ideia de cooperação estabelecida por eles alcançou tanto na perspectiva econômica como social. A realização destes pioneiros transformou a utopia dos primeiros pensadores socialistas (Robert Owen e Charles Fourier, entre os mais expoentes) em um empreendimento cooperativo e solidário, concreto e viável no seio do capitalismo industrial.

Os empreendimentos cooperativos estão inseridos no fluxo real de produção de bens e serviços, articulando-se com os demais agentes. Articulam-se igualmente ao fluxo monetário e de renda do sistema econômico enquanto organizações autogestadas nas quais recebem seus ganhos e efetuam seus pagamentos e contribuições. Disto resulta que a principal característica de uma sociedade ou organização cooperativa é sua gestão por uma associação de usuários-proprietários. Apesar de a heterogeneidade do sistema econômico produzir várias formas de associações, Pinho (1977) estabelece uma tipologia que divide as cooperativas em dois grandes grupos: as cooperativas de pessoas físicas e as cooperativas de pessoas jurídicas. Esta tipologia compreende uma grande variedade de combinações possíveis de arranjos que reúnem as características essenciais do cooperativismo baseado nos princípios estabelecidos pelos pioneiros de Rochdale.

Ainda segundo Pinho (1977), a empresa cooperativa possui algumas características que a distingue das demais sociedades:

• não possui fins lucrativos;

• a cooperação envolve a dupla qualidade de usuário e empresário;

• igualdade de direitos e obrigações entre cooperados;

• indivisibilidade do Fundo de Reserva, no caso de liquidação; e

• o capital está a serviço do cooperado e é entendido como um fator de produção.

Pedrozo (1993) reforça as particularidades das cooperativas, destacando que estas são diferentes das sociedades não cooperativas principalmente porque são formadas por pessoas e não por capital, de modo que seus resultados retornam aos associados. Também Bialoskorski Neto (1997) argumenta que, do ponto de vista econômico, as cooperativas não possuem uma existência autônoma e independente de seus membros, como ocorre nas sociedades de capital. Desse modo, criada por um agrupamento de indivíduos com interesse comum, as cooperativas são vistas como organizações permanentes cujo principal objetivo é a realização de atividades econômicas necessárias ao progresso econômico e ao bem-estar dos associados (PEDROZO, 1993).

A finalidade principal de uma cooperativa tradicional é a melhoria da condição econômico -social de seus cooperados (SILVA, 1994) e sua missão fundamental é servir como intermediária entre o mercado e as economias dos cooperados (BIALOSKORSKI NETO, 1997). No mesmo sentido, Nascimento destaca que o cooperativismo é uma ferramenta de mudança que pode propiciar:

"a aglutinação de forças que podem elevar o poder de barganha; o restabelecimento do equilíbrio do mercado melhorando a eficiência da economia; a fixação de políticas mais consentâneas e maior capacidade de investimento pelo Estado; melhor distribuição de renda com apropriação mais proporcional, em função da elevação do nível de eficiência geral da economia" (NASCIMENTO, 2000, p. 126).

Em adição a estas características, é possível entender como principal elemento diferenciador das empresas cooperativas a aderência à doutrina cooperativa. Esta doutrina surgiu originalmente como forma de oposição ao capitalismo, mas passou também a reagir contra outros sistemas econômicos opostos ao capitalismo que se instalaram em diversos países (PINHO, 1977). O termo doutrina resultou das primeiras publicações acadêmicas sobre o tema do cooperativismo, as quais se referiam aos ensinamentos da prática cooperativa como elemento transformador da sociedade e dos sistemas econômicos.

No Brasil, Pinho (1977) escreve que, em maio de 1888, a Revista Financeira, no Rio de Janeiro, faz uma das primeiras manifestações ao cooperativismo, apresentando as cooperativas como alternativa de reorganização da produção e da comercialização agrícola frente à crise instalada no setor pela libertação dos escravos. Pois é justamente no setor agropecuário que o movimento cooperativista emerge e toma forma no Brasil, principalmente reforçado pela experiência trazida pelos imigrantes que se instalaram nas regiões Sul e Sudeste do País.

Assim, no Brasil o cooperativismo nasceu como uma alternativa de solução aos problemas derivados da produção agropecuária. Conforme Schneider e Loureiro (1981), este estímulo à organização de cooperativas agrícolas foi acompanhado por um menor entusiasmo pela integração da produção-consumo, o que na área de alimentos permitiu o surgimento de grandes e poderosas redes varejistas, o que acabou por reduzir a possibilidade de atuação das cooperativas neste campo.

Ainda do ponto de vista histórico da formação de cooperativas no Brasil, Pinho (1982) acrescenta que a constituição da Associação Cooperativista da Companhia Telefônica de Limeira, em São Paulo, no ano de 1891, e da Companhia Militar de Consumo do Rio de Janeiro, em 1894, representam o marco histórico do cooperativismo brasileiro. No Sul, um pouco mais tarde, em 1900, foi fundada no Rio Grande do Sul a entidade classista denominada União Colonial ou Baurnverein, dando início ao cooperativismo de produção com a criação da Cooperativa Agrícola Mista de Comercialização e Abastecimento de Neu-Wuetemberg (PEDROZO, 1991).

Schneider e Loureiro (1981) também destacam que o sistema cooperativista no Brasil exibe características diferenciadas em virtude das disparidades regionais e dos próprios subsetores da agricultura brasileira. Segundo ele, o desenvolvimento do cooperativismo agrícola no Brasil é caracterizado pela incorporação de uma massa de pequenos produtores rurais carentes de organização e situados às franjas da agricultura de base comercial. As cooperativas agropecuárias, segundo Pedrozo (1995), enfrentam o problema definido por ele como o da dupla complexidade. Isto porque, no relacionamento com o associado, as cooperativas devem seguir os princípios de solidariedade cooperativa, enquanto que, em termos de gestão, devem seguir uma lógica mais próxima às empresas privadas orientadas pelo mercado. Assim, os associados das cooperativas agropecuárias encontram-se frente ao desafio de conviver simultaneamente com estas duas lógicas distintas: a cooperação e a competição do mercado.

Também Oliveira (2001) argumenta que as questões da competição no mercado lançam vários desafios ao sistema cooperativista. De acordo com ele, algumas tendências do cooperativismo podem ser identificadas: o incremento do nível de cooperação; ampliação e o fortalecimento da concorrência; estruturas organizacionais cada vez mais enxutas; a questão do tamanho ideal; as fusões entre cooperativas; o redirecionamento da estrutura de poder; a consolidação da qualidade total; aceleração da evolução tecnológica; a redução do ciclo de vida dos produtos e negócios, bem como dos desperdícios; a globalização das atividades das cooperativas.

A carência de cooperação entre cooperativas também foi destacada por Oliveira (2001), como um dos problemas centrais de gestão dessas organizações, o que prejudica seu processo evolutivo. A intercooperação, além de ser um princípio cooperativista, pode ser compreendida enquanto estratégia atual que tem sido perseguida por muitas empresas na busca de vantagens competitivas.

Não apenas no Brasil as organizações cooperativas assumiram elevada significância econômica e social. O legado dos pioneiros de Rochdale encontra sua maior expressão no estabelecimento de um conjunto de princípios orientadores do movimento cooperativista. Estes princípios que caracterizam o modo cooperativo de se fazer negócio ainda hoje são aceitos como base sobre a qual as cooperativas operam. De acordo com Holyoake (2008), os pioneiros estabeleceram sete princípios:

• Livre adesão e livre retiro;

• Controle democrático;

• Neutralidade política, radical e religiosa;

• Vendas de dinheiro;

• Devolução de excedentes;

• Interesse limitado sobre o capital;

• Educação contínua.

Tais princípios foram incorporados e mantidos pela Aliança Cooperativista Internacional (ACI) e passaram por uma revisão em 1966 e outra em 1995, sua atual configuração (ICA, 2012):

• Livre acesso e adesão voluntária;

• Controle, organização e gestão democrática;

• Participação econômica dos seus associados;

• Autonomia e independência;

• Educação, capacitação e informação;

• Cooperação entre cooperativas;

• Compromisso com a comunidade.

Mesmo revistos e atualizados, estes princípios permanecem os mesmos praticados em 1844, constituindo a base filosófica e doutrinária do movimento cooperativo. A experiência e o legado dos pioneiros de Rochdale se espalharam pelo mundo e, devido à sua importância, o movimento cooperativista organizou-se mundialmente e fundou, em 1895, a Aliança Cooperativista Internacional (ACI)2 2 . International Co-operative Alliance (ICA). , que hoje constitui o seu órgão representativo máximo, com sede em Genebra.

A ACI é composta por organizações cooperativas nacionais e internacionais de todos os setores de atividade, incluindo o setor financeiro, agropecuária e pesca, saúde, habitação, indústria e cooperativas de consumidores. Sua principal atribuição está centrada na promoção e defesa da identidade cooperativa e de sua condição de competir no mercado, sendo que elege como um de seus principais objetivos estratégicos o de desenvolver fortes empresas cooperativas para o progresso econômico local. Atualmente, o ICA tem 267 organizações membros de 96 países, representando cerca de um bilhão de indivíduos em todo o mundo, especialmente concentrados na Europa e nas Américas (Figura 1).

De acordo com a ACI, cerca de três bilhões de pessoas ao redor do mundo têm a garantia de seu sustento promovida por empreendimentos cooperativos. Muitos segmentos da população são membros de cooperativas das quais são importantes atores econômicos para as economias nacionais e responsáveis pela criação e manutenção de muitos empregos. A ACI exemplifica que uma em cada duas pessoas é associada a cooperativas em Singapura, uma em cada quatro, na Alemanha e nos Estados Unidos da América e uma em cada cinco, no Quênia (ICA, 2012).

No Brasil, o sistema cooperativo é representado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Esta entidade representativa foi criada em 1969 durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo a partir da unificação da Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) com a União Nacional de Cooperativas (Unasco). A principal atribuição da OCB é a defesa e a promoção do sistema cooperativista no País.

Conforme dados da OCB (Figura 2), os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia reúnem 46% das cooperativas brasileiras. No Brasil, o principal ramo de atividade das cooperativas é o segmento agropecuário, que representa o maior número de estabelecimentos como também é o que mais emprega pessoas. Já quanto ao número de associados, são as cooperativas de crédito que assumem maior relevância, compreendendo 45% do total das pessoas associadas a algum tipo de empreendimento cooperativo.

A história do cooperativismo no mundo e no Brasil e o contexto atual do movimento cooperativista colocam os vários tipos de empreendimento cooperativo como importante objeto de pesquisa. Como tema relevante, a tarefa de identificar agendas de pesquisa e tendências teóricas já foi objetivo de trabalhos anteriores que passaram a constituir referências aos pesquisadores do campo do cooperativismo. Entre estes, se destaca a contribuição de Cook, Chaddad e Iliopoulos (2004), os quais desenvolveram uma análise da contribuição dos economistas acerca dos avanços da teoria econômica no campo de estudo das cooperativas agrícolas. Para isso, analisaram os trabalhos teóricos publicados em língua inglesa a partir de 1990 selecionados com o emprego da palavra-chave "cooperação" na base de dados da ABI - Inform.

Após identificar e analisar 21 artigos mais relevantes publicados entre os vários trabalhos encontrados entre 30 periódicos pesquisados, os autores classificaram as abordagens teóricas dominantes em três categorias: (i) abordagem das cooperativas como extensão da teoria da firma; (ii) abordagem das cooperativas como coalizão e (iii) abordagem das cooperativas como um nexo contratual.

Por fim, Cook, Chaddad e Iliopoulos (2004) concluíram que o maior destaque se deu pela percepção de uma mudança nos enfoques metodológicos, do emprego de modelos neoclássicos formais em direção de pressupostos mais comportamentais sustentados pelas escolas do pensamento econômico ligadas à teoria dos contratos e das coalizões.

Este trabalho de Cook, Chaddad e Iliopoulos (2004) teve como inspiração o estudo teórico desenvolvido por Staatz (1989), resultante do relatório que este autor produziu sobre os trabalhos dos teóricos europeus focando a literatura norte-americana no campo da economia agrícola desde o início da década de 1980. Staatz (1989) concluiu que pelo menos duas áreas específicas da teoria envolvendo cooperativas mereceriam ser alvo de futuras pesquisas: a primeira envolvendo a modelagem do comportamento das várias formas de parcerias entre cooperativas e empresas privadas; e a segunda área de pesquisa estaria relacionada à investigação de como promover maior cooperação entre as cooperativas de forma a contrabalançar o poder de mercado das grandes corporações empresariais.

Certamente, as organizações empresariais de capital privado têm como objetivo a maximização de seus lucros. Por outro lado, nas cooperativas em que o conceito de lucro não é empregado, o objetivo final é um pouco diferente. Conforme Bialoskorski Neto (2007), as cooperativas podem ter duas funções objetivo. A primeira consiste em distribuir resultados (sobras) em dinheiro aos membros associados ao final do exercício contábil. A segunda encerra um conjunto de resultados econômicos que são distribuídos aos cooperados de forma imediata, compreendendo melhores preços de aquisição ou venda, prestação de serviços e outros benefícios. Esta segunda prática é mais frequente nas cooperativas agropecuárias brasileiras.

Ainda de acordo com Bialoskorski Neto (2007), as cooperativas no Brasil apresentam uma limitação institucional configurada por estruturas de direitos de propriedade pouco definidos. Já as cooperativas agropecuárias norte-americanas estão envolvidas em um ambiente contratual melhor definido, em que, segundo Cook e Chaddad (2004), a pressão competitiva tem levado ao redesenho organizacional das cooperativas agropecuárias. De acordo com estes autores, os modelos de cooperativas são diferenciados segundo a forma como os direitos de propriedade são definidos, podendo assumir quatro distintos modelos:

a) cooperativas tradicionais - nas quais os membros são, ao mesmo tempo, proprietários, usuários e gestores, os direitos de propriedade estão restritos a estes.

b) cooperativas de investimento proporcional - neste modelo, os direitos de propriedade são restritos aos membros associados, porém, é esperado que estes invistam na cooperativa de forma proporcional à sua quota-parte.

c) cooperativas de investidores-associados - são cooperativas tradicionais que investiram em parcerias com empresas privadas de reconhecida reputação.

d) cooperativas de nova geração (CNG) -admitem que os diretos de propriedade sejam transacionáveis e os membros são requisitados a aportar o capital na proporção correlata à utilização da cooperativa, por exemplo, pela quantidade de produção que será comercializada por intermédio desta. Estes direitos de propriedade podem ter valorização e, da mesma forma como uma empresa privada, os resultados (sobras) são divididos na proporção dos investimentos (quotas) de cada membro associado.

Além destes modelos, Cook e Chaddad (2004) consideram que vários outros estão emergindo enquanto as características tradicionais das cooperativas estão se tornando mais flexíveis. Tais modelos são dependentes da forma como os direitos de propriedade são definidos a partir de duas situações possíveis: os direitos de propriedade estão restritos aos membros associados ou são compartilhados entre membros e não membros.

Assim, uma nova tipologia é proposta por Cook e Chaddad (2004), compreendendo a evolução das cooperativas conforme o desenvolvimento de mecanismos de aquisição de capital. Segundo a proposição dos autores, partindo de uma situação em que os direitos de propriedade não se restringem aos associados, as cooperativas podem evoluir para três situações ou modelos. As cooperativas podem convergir para o modelo de organização empresarial privada (empresas orientadas pelos investidores - EOI), configurando o primeiro dos três modelos. Não convergindo para EOIs, podem assumir a forma de cooperativa enquanto organização voltada à busca de capital (segundo modelo) na qual há diferenciação entre o capital de membros e não membros, em que o investidor externo não faz parte da cooperativa. Ou, pode convergir para o terceiro modelo, no qual investidores compartilham os direitos de propriedade com os membros da cooperativa.

Como pode ser visto, o conceito de cooperativa guarda as raízes fundadas no movimento iniciado pelos pioneiros de Rochdale. Porém, as mudanças no cenário econômico, principalmente ditado pela pressão competitiva dos mercados, necessidade de capitalização, internacionalização de seus negócios, entre outras tendências, implicam na necessidade de transformação das cooperativas em organizações mais ágeis e orientadas pelos mercados em que atuam.

3. Metodologia

Em conformidade com a questão central orientadora deste trabalho, adotou-se uma estratégia de pesquisa de caráter descritivo, empregando como principal técnica de análise a bibliometria. A bibliometria, conforme Araújo (2006), é uma técnica quantitativa voltada para a medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento que surge no início do século como resposta à necessidade de avaliação da produção e comunicação científica. A investigação bibliométrica desenvolve-se a partir da observação de três "leis" empíricas, definidas por Araujo (2006) como as três leis clássicas:

•A Lei de Lotka - formulada em 1926, identifica que grande parte da literatura científica é produzida por um restrito grupo de autores.

•A Lei da Dispersão de Bradford - descrita em 1934, estabelece que, em uma coleção de periódicos, para um mesmo tema, existe sempre um núcleo menor de periódicos que estão relacionados de forma mais próxima a este tema. O restante da produção, menos científica sobre o tema, encontra-se dispersa em um grupo maior de periódicos.

•A Lei de Zipf - formulada em 1949, considera que existe uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. Assim, um pequeno número de palavras empregado com maior frequência define o assunto do documento (ARAUJO, 2006).

Contudo, apesar da aplicabilidade e relevância das três leis da bibliometria, Araujo (2006) afirma que a área mais importante deste campo é a análise das citações, visto que elas destacam os elos entre pesquisadores, instituições e áreas de pesquisa. A análise das citações possibilita identificar e descrever padrões da produção e comunicação do conhecimento científico, tais como: autores mais citados, elite de pesquisa, influência ou tendência teórica e obsolescência da literatura.

O emprego de técnicas bibliométricas de forma isolada não permite uma avaliação mais precisa da qualidade dos trabalhos publicados. No entanto, destaca-se sua relevância no sentido de identificar os autores e periódicos mais referenciados. Além disso, estes estudos têm sido utilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para avaliar a qualidade o impacto da produção científica dos programas de pós-graduação no País.

Como objeto de análise foi escolhida a Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR) que é um periódico de natureza científica e especializado em temas relativos à agricultura, agroindústria e às questões rurais. Este periódico tem ótima qualificação segundo a avaliação do Sistema Qualis da Capes, situando-se no estrato B2 para a área de economia. B1 interdisciplinar e A2 para a área de administração, ciências contábeis e turismo são os principais destaques.

A RESR é uma publicação mantida há mais de 40 anos pela Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (Sober). A Sober é uma associação de caráter científico e cultural cujo principal objetivo é promover o intercâmbio entre pesquisadores dos problemas econômicos, sociais, políticos e gerenciais da agricultura e pecuária brasileiras. Fundada em 1959, contava, em 2012, com cerca de 900 profissionais associados.

Para o desenvolvimento da análise utilizou-se uma série de 10 anos (entre 2002 e 2011) deste periódico disponibilizada no Portal SciELO, compondo 10 edições e 35 números, nos quais foram publicados 312 artigos. Para a seleção dos artigos que tratam do tema das cooperativas, foi utilizado o mecanismo de filtros disponibilizado pela interface de pesquisa do Portal SciELO. Em complemento, para a análise do conteúdo dos artigos, conforme o método bibliométrico, foi utilizado um software específico para este fim.

4. A produção científica sobre cooperativas e cooperativismo a partir das publicações da Sober e RESR

Dentro do total dos artigos publicados no periódico analisado, procurou-se determinar quantos e quais trabalhos estavam relacionados ao tema das cooperativas. Empregado o sistema de filtros da interface de pesquisa do Portal SciELO, conforme descrito no Quadro 1, foram separados 17 artigos.

Os 17 artigos selecionados que direta ou indiretamente abordam o tema das cooperativas representam apenas 5% do total de trabalhos publicados na RESR no período analisado. Frente ao conjunto de trabalhos abordando outros objetos de pesquisa (Figura 3), percebe-se que o tema central cooperativa, cooperativismo e cooperação não tem representado a tônica da produção da comunidade científica que se reflete em publicações na RESR entre 2002 e 2011.

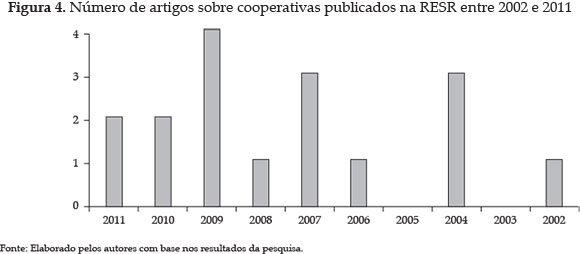

Nos anos de 2005 e 2003, não há registro de trabalhos publicados dentro do tema em análise, registrando-se média de menos de um artigo por ano. Um destaque deve ser feito para 2009, quando quatro artigos foram publicados (Figura 4).

Avançando sobre a análise dos artigos publicados, procurou-se identificar quais são os autores/pesquisadores brasileiros mais referenciados. Esta investigação persegue a indicação de que a literatura científica mais relevante sobre um tema é produzida por um restrito grupo de autores (Lei de Lotka). A Figura 5 apresenta os autores que mais figuram entre as referências bibliográficas dos artigos sobre cooperativas e cooperativismo da RESR analisados.

Este tipo de informação é muito útil no sentido de identificar, além dos principais pesquisadores brasileiros do tema, também os centros de pesquisa mais desenvolvidos na área. Para isso, é necessário identificar o vínculo institucional dos pesquisadores mais referenciados, o que está sintetizado no Quadro 2.

Com base nas informações do Quadro 2, percebe-se evidente destaque para a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e para a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP) como os centros brasileiros que reúnem os principais pesquisadores do tema em questão. O único pesquisador que figura no Quadro 2 que não possui vínculo com a Universidade de São Paulo (USP) é Jose Eduardo Cassiolato, que tem maior inserção em temas como inovação, tecnologia, sistemas de inovação, competitividade e indústria. Mais especificamente, este pesquisador tem sido referenciado nos estudos sobre cooperativas e cooperação em virtude de sua sólida contribuição no campo dos estudos sobre Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Outro aspecto revelado nesta análise é a predominância de referências na área da gestão (Economia e Administração). Nenhum dos pesquisadores que figura entre aqueles com maior frequência nas referências bibliográficas é da área da sociologia, como seria esperado, dado que o cooperativismo constitui um importante movimento social.

Seguindo a análise dos conteúdos dos documentos, a aplicação da Lei de Zipf permite que sejam identificados os assuntos de maior relevância abordados nos artigos analisados. A Tabela 1 apresenta as palavras com maior ocorrência nos textos dos artigos sobre cooperativismo e cooperação publicados na RESR no período analisado.

A frequência de repetição das palavras cooperativa(s) e produtor(es) permite o entendimento de que os trabalhos estão concentrados nas cooperativas de produção, as quais predominam no meio rural (OCB, 2012). Os trabalhos analisados reconhecem o papel das cooperativas para o desenvolvimento, palavra que se repetiu 238 vezes nos textos. Também as questões econômicas se destacam nas análises, o que se evidencia pela frequência com que as palavras mercado, crédito, resultados, custos, valor e renda se repetem (Tabela 1).

O enfoque dos trabalhos sobre cooperativas também pode ser verificado pela ocorrência das expressões utilizadas (Quadro 3). Os trabalhos destacam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), na modalidade Agroindústria, como um dos principais pontos de análise dentro do tema mais amplo de políticas públicas.

A análise das expressões com maior ocorrência igualmente permite reforçar a preocupação dos pesquisadores em relação ao crédito, mais especificamente quanto às linhas de crédito, crédito rural e acesso ao crédito. No mesmo sentido, a repetição das expressões instituições financeiras e taxas de juros corroboram esta constatação.

Por fim, as expressões destacadas no Quadro 3 permitem concluir sobre as principais abordagens teóricas empregadas pelos pesquisadores do cooperativismo que publicaram seus artigos na RESR. O primeiro destaque está no enfoque dos arranjos produtivos locais, colocando as cooperativas como um elemento importante na constituição destes arranjos. Na mesma linha, segue a abordagem da formação de capital social a partir do movimento cooperativista. Entretanto, a contribuição teórica da Nova Economia Institucional (NEI) também está fortemente presente nas análises como base de sustentação. A frequente ocorrência de expressões como custos de transação e ambiente institucional reforçam esta constatação.

5. Considerações finais

Mais de um século e meio depois da iniciativa e do exemplo dos pioneiros de Rochdale, o tema das cooperativas continua atual, principalmente quando se consideram as características marcantes dos empreendimentos cooperativos. As cooperativas especialmente se destacam por serem organizações de pessoas e não de capital, que têm por objetivo fundamental a realização de atividades econômicas direcionadas ao desenvolvimento e à melhoria do bem-estar dos seus integrantes (PEDROZO, 1993; BIALOSKORSKI NETO, 1997). Foi reconhecendo este relevante papel econômico e social que a ONU estabeleceu o Ano Internacional das Cooperativas.

Dentro deste contexto, este artigo procurou identificar a produção acadêmica sobre cooperativas desenvolvida e divulgada pela Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR). Esperava-se que, neste periódico científico, houvesse uma concentração significativa de trabalhos envolvendo o tema do cooperativismo e das organizações cooperativas no Brasil. Tal expectativa não foi confirmada, uma vez que apenas 5% do total de trabalhos publicados na RESR abordaram diretamente este tema, sendo ainda que em determinados volumes não se tem registro de trabalhos sobre cooperativas e cooperativismo. Os dados revelaram que o tema central cooperativa, cooperativismo e cooperação não tem representado a tônica da produção da comunidade científica que se reflete em termos de publicações na RESR entre 2002 e 2011. Neste período, a RESR teve 10 edições e 35 números, totalizando 312 artigos publicados, dos quais apenas 17 abordaram diretamente o tema do cooperativismo e das cooperativas. Embora não se possa afirmar que o tema do cooperativismo receba pouca atenção dos pesquisadores, os resultados observados na RESR mostram que este não é um tema de destaque nas publicações deste periódico, dividindo espaço com vários outros temas.

Empregando técnicas bibliométricas, foi possível identificar, com base na Lei de Lotka, que os principais autores brasileiros referenciados nos trabalhos publicados na RESR são da área de economia, sendo que mais se destacam os que possuem vínculo institucional com a Universidade de São Paulo (USP). Também a tônica dos artigos publicados recai sobre questões relacionadas ao desempenho econômico das cooperativas e seus associados. Por fim, a análise também revela a preferência teórica dos pesquisadores de cooperativas pelas abordagens dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e da Nova Economia Institucional (NEI).

As questões sociais acerca das cooperativas e do movimento cooperativista não foram evidenciadas entre os artigos analisados, de modo que seria interessante um incremento das pesquisas e publicações sobre este tema na RESR, promovendo um crescimento qualitativo do conhecimento sobre a realidade brasileira do cooperativismo enquanto movimento social.

Por fim, sugere-se a ampliação deste trabalho envolvendo a pesquisa nos trabalhos publicados nos anais dos congressos da Sober, que em 2012 completou a sua 50ª edição. Também seria possivelmente produtiva a pesquisa envolvendo um número maior de periódicos para averiguar se ocorre uma concentração da produção científica sobre o tema das cooperativas em determinadas revistas, tal como anunciado pela Lei da Dispersão de Bradford. Estes novos esforços poderiam contribuir para o desenho de um quadro mais amplo acerca da produção científica sobre o movimento cooperativista e sobre as particularidades das organizações cooperativas no Brasil. Ainda se faz necessário ampliar o debate sobre temas como a modernização e revitalização das práticas cooperativas no Brasil e como o cooperativismo poderia ser empregado no sentido de alavancar processos de geração de renda e trabalho.

6. Referências bibliográficas

- ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em Questão, v. 12, n. 1, p. 11-32, 2006.

- BIALOSKORSKI NETO, S. Gestão do Agribusiness Cooperativo. In: BATALHA, M. O. (coord.) Gestão agroindustrial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

- BIALOSKORSKI NETO, S. Um ensaio sobre desempenho econômico e participação em cooperativas agropecuárias. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 45, n. 1, p. 119-138, 2007.

- BIALOSKORSKI NETO, S. et al. Monitoramento de Cooperativas Agropecuárias: um ensaio utilizando-se de modelo de Redes Neurais. Disponível em: <http://www.fearp.usp.br/egna/resumos/BialoskorskiNagano.pdf>. Acesso em: fev. 2012.

- BUCHANAN, J. M. Custo e escolha: uma indagação em teoria econômica. São Paulo: Inconfidentes, 1993.

- COOK, M. L., CHADDAD, F. e ILIOPOULOS, C. Advances in Cooperative Theory Since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature. In: HENDRIKSE G. W. J. (ed.). Restructuring Agricultural Cooperatives. Haveka: Erasmus University Press, 2004, p. 65-90.

- COOK, M. L. e CHADDAD, F. R. Redesigning Cooperative Boundaries: the emergence of new models. American Journal of Agricultural Economics, v. 86, n. 5, p. 1249-1253, 2004.

- DAWKINS, R. O gene egoísta. Belo Horizonte: Itatiaia, 1979.

- HOLYOAKE, G. J. Os 28 tecelões de Rochdale. 13. ed. Porto Alegre: WS Editor, 2008.

- ICA, International Co-operative Alliance. ICA Annual Report 2010. ICA: Geneva, 2011.

- ICA, International Co-operative Alliance. Disponível em: <http://www.ica.coop>. Acesso em: fev. 2012.

» link - JOCHEM, L., RONKOSKI, J. e JOCHEM, V. Cooperativismo: uma abordagem histórico-fislosófica. Hortolândia: Foco, 2010.

- NASCIMENTO, F. R. do. Cooperativismo como alternativa de mudança: uma abordagem normativa. Forense, Rio de Janeiro, 2000.

- OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Disponível em: <http://www.ocb.org.br>. Acesso em: fev. 2012.

» link - OLIVEIRA, D. de PR. de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2001.

- PEDROZO, E. de Á. Uso de modelos de estratégias industriais em cooperativas de produção: um estudo exploratório. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado, EAD, 1991.

- PEDROZO, E. de Á. Análise de Cooperativas Agrícolas através da Utilização de Estratégias Industriais. Salvador, Bahia, p.122-136, Anais do 17º ENAPAD, 27 a 29 de setembro de 1993, vol. 5, Administração Rural, 1993.

- PEDROZO, E. de A. Cadre conceptuel pour le management dês coperatives agricoles l'economie dês conventions, la systemic et la complexité. Institte Nationale Polythecnique de Lorraine Unité de Formation et Recherche em Genie des Systemes Industriales, 1995. (Thèse de Doctorat).

- PINHO, D. B. Economia e cooperativismo. São Paulo: Saraiva, 1977.

- PINHO, D. B. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. Manual de Cooperativismo São Paulo, CNPq, v. 1, 1982.

- SCHNEIDER, J. E. e LOUREIRO, M. R. Garcia. Cooperativas agrícolas e capitalismo no Brasil. São Paulo: Cortez, 1981.

- SILVA, T. N. A participação de cooperados na gestão de cooperativas de produção: uma análise da separação entre propriedade e controle. Perspectiva Econômica, v. 29, n. 86, p. 5-97, 1994.

- SMITH, A. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

- STAATZ, J. M. Farmer cooperative theory: recent developments. ACS Research Report 84. Washington, DC: USDA, Agricultural Cooperative Service, 1989.

- UN, United Nations. United Nations International Year of Cooperatives (IYC) 2012. Disponível em: <social.un.org/coopsyear/about-iyc.html>. Acesso em: 12 jan. 2012.

- VON MISES, L. Ação humana: um tratado de economia. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990.

Em frente ao espelho: a produção do conhecimento em cooperativas na Revista de Economia e Sociologia Rural

Datas de Publicação

-

Publicação nesta coleção

13 Jun 2014 -

Data do Fascículo

Mar 2014