Resumos

Este trabalho, mediante abordagem de Estrutura-Conduta-Desempenho e da Teoria da Qualidade, objetiva verificar a influência dos programas de qualidade nos indicadores de desempenho da indústria de torrefação e moagem de café na região Sudeste do Brasil. Os resultados apontaram que houve melhora na maioria dos indicadores estudados, à medida que os programas de qualidade avançaram na sua implantação. Utilizou-se o teste estatístico não-paramétrico, de Wilcoxon, na comparação entre as médias dos indicadores obtidas durante a implantação dos programas e no momento da pesquisa. O teste revelou que somente os indicadores participação de mercado, e retornos sobre os investimentos foram estatisticamente significativos, ou seja, apresentaram melhoria à medida que os programas de qualidade foram sendo implementados. Também foi utilizado o teste nãoparamétrico, de Mann-Whitney, na comparação das médias entre os indicadores dos dois Grupos. O teste revelou que não houve diferença estatística entre as médias dos Grupos. Conclui-se que os programas de qualidade promoveram o efeito desejado sobre os indicadores de desempenho estudados, em termos absolutos. Apesar de um número ainda restrito de torrefadoras utilizar os programas de qualidade, estes foram eficazes na melhoria dos indicadores, mostrando-se como uma estratégia competitiva viável para o setor torrefador

Programas de qualidade; indicadores de desempenho; testes não-paramétricos

By means of the Structure-Conduct-Performance model and the Quality Theory, this study was carried out to verify the influence of the quality programs on the performance indicators of the coffee roasting and milling industry on Southeastern Brazil. The results pointed out an improvement in the majority of the studied indicators as the implantation of the quality programs were advanced.. The Wilcoxon's no-parametric statistical test was used for comparison among the means of the indicators, which were obtained during implantation of the programs and when the research was conducted. The test revealed that market share and returns on investments were statistically significant indicators, that is, they were improved as the quality programs were implemented. Also The Mann-Whitney no-parametric test was also used, for comparing the means among the indicators of both Groups. The test showed no statistical differences among the means of the Groups. According to the results, the following conclusions were drawn: the quality programs promoted the desired effect on those indicators of performance, on absolute terms; in spite of the quality programs being used by just a restrict number of coffee roasting industries, they were efficient in improving the indicators, so showing to be a viable competitive strategy for the coffee roasting sector

Quality programs; performance indicators; no-parametric tests; coffee industry

Programas de qualidade e indicadores de desempenho: a indústria torrefadora de café na região sudeste do Brasil

Eduardo Vitor de PaulaI; Marília F. Maciel GomesII; Aziz Galvão da Silva JúniorIII; João Eustáquio de LimaIV

IMestre em Economia Rural. Professor da UNIPAC. evipa@globo.com

IIProfessora Doutora do Departamento de Economia Rural - DER/UFV. mfmgomes@ufv.br

IIIProfessor Doutor do Departamento de Economia Rural - DER/UFV. aziz@ufv.br

IVProfessor Doutor do Departamento de Economia Rural - DER/UFV. jelima@ufv.br

RESUMO

Este trabalho, mediante abordagem de Estrutura-Conduta-Desempenho e da Teoria da Qualidade, objetiva verificar a influência dos programas de qualidade nos indicadores de desempenho da indústria de torrefação e moagem de café na região Sudeste do Brasil. Os resultados apontaram que houve melhora na maioria dos indicadores estudados, à medida que os programas de qualidade avançaram na sua implantação. Utilizou-se o teste estatístico não-paramétrico, de Wilcoxon, na comparação entre as médias dos indicadores obtidas durante a implantação dos programas e no momento da pesquisa. O teste revelou que somente os indicadores participação de mercado, e retornos sobre os investimentos foram estatisticamente significativos, ou seja, apresentaram melhoria à medida que os programas de qualidade foram sendo implementados. Também foi utilizado o teste nãoparamétrico, de Mann-Whitney, na comparação das médias entre os indicadores dos dois Grupos. O teste revelou que não houve diferença estatística entre as médias dos Grupos. Conclui-se que os programas de qualidade promoveram o efeito desejado sobre os indicadores de desempenho estudados, em termos absolutos. Apesar de um número ainda restrito de torrefadoras utilizar os programas de qualidade, estes foram eficazes na melhoria dos indicadores, mostrando-se como uma estratégia competitiva viável para o setor torrefador.

Palavras-Chaves: Programas de qualidade, indicadores de desempenho, testes não-paramétricos.

1. Introdução

A indústria torrefadora de café é um segmento tradicional da agroindústria brasileira, composta por várias empresas e diversas marcas, e dedica-se basicamente ao mercado interno.

Existem, no Brasil, cerca de 1.630 empresas de torrefação e moagem de café, dentre as quais apenas uma parte, cerca de 30 a 40 empresas, é de grande porte. As empresas processam, em média, cerca de 1.000 sacas de café por mês, de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ (ABIC, 2001).

Os estados de Minas Gerais e São Paulo são os maiores produtores de café, fato que leva as empresas a se instalarem perto da fonte de matéria-prima para reduzir os custos de transporte. Esses dois estados, segundo a ABIC (2001), totalizam 86,3% das empresas torrefadoras presentes na região Sudeste do Brasil e detêm 86,77% das marcas comercializadas na região. Segundo ZYLBERSZTAJN (1992), a desregulamentação interna do mercado torrefador promoveu grande aumento da competição entre as torrefadoras, com prevalência daquelas de maior escala e mais ágeis na implantação e capacitação para o controle de custos, qualidade total, política de recursos humanos, "marketing" dos produtos diferenciados, verticalização e integração modernizadora das atividades comerciais.

Autores como FREIRE et al. (2001) afirmaram que o fenômeno da globalização a que as empresas estão submetidas impõe às organizações uma nova postura administrativa, econômico-financeira e mercadológica. Cria-se, assim, um novo ambiente competitivo, no qual a busca pela melhoria da qualidade e da produtividade é o caminho para conseguir manter a fatia de mercado já conquistada e, principalmente, para expandir a participação da empresa no mercado.

Segundo GAZZONI (1998), a decisão de compra por parte dos consumidores, que era condicionada quase que exclusivamente pelo critério de menor preço, agora é função de especificações técnicas e atributos de qualidade. Esse autor enfatizou que, sob a égide da globalização de mercados, a qualidade atinge seu patamar máximo como condicionante das decisões de negócios e passa a ser o passaporte para a abertura dos mercados mais exigentes e para a manutenção dos nichos de mercados mais disputados. O atributo qualidade, característica marcante nos mercados do Primeiro Mundo, já antecede o quesito preço na análise decisória dos compradores, e seus reflexos positivos se fazem notar, inclusive, no mercado local do Brasil.

Oferecer produtos de qualidade, mantendo ou até mesmo diminuindo os custos de produção, é a única alternativa para a sobrevivência das empresas. No entanto, para atingir essa meta é necessário que as torrefadoras passem por reformulações em qualificação e certificação do produto.

Paralelos às mudanças que ocorreram no segmento torrefador e à importância dada à qualidade do produto, os programas de qualidade1 1 Programa de Qualidade é um processo sistematizado que visa reduzir ao máximo as falhas que ocorrem durante o processo produtivo da empresa, proporcionando uma produção livre de defeitos. surgiram como ferramenta capaz de conferir competitividade às empresas no ramo em que atuam. Contudo, raros são os estudos que mensuram os impactos de programas de qualidade no desempenho das empresas.

Nesse sentido, o problema que surge é o fato de saber se as torrefadoras brasileiras, em sua grande maioria, estão preparadas para a nova situação de intensa concorrência sobretudo no mercado interno, ou se, de outro modo, já incorporaram estratégias competitivas como adoção de programas de qualidade, visando à conquista do referido mercado. Questiona-se também se, uma vez implementados os programas de qualidade, serão estes realmente eficazes, ou seja, as empresas adotantes realmente auferem ganhos? O objetivo deste trabalho é verificar se a implantação de programas de qualidade influencia, positivamente, alguns indicadores de desempenho, como participação de mercado, produtividade, retorno sobre investimentos, faturamento bruto anual, custos de produção e lucratividade das empresas torrefadoras localizadas na região Sudeste do Brasil.

2. Metodologia

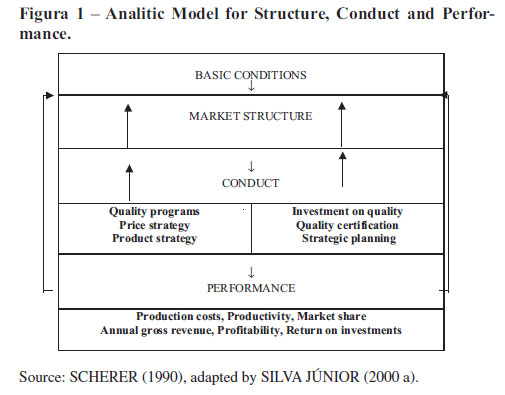

Neste trabalho utiliza-se a Teoria da Organização Industrial2 2 MASON (1939), KOCH (1980), SHERER (1990), AZEVEDO (1996). , cujo foco está centrado na estrutura, na conduta e no desempenho das organizações. Esta abordagem permite vislumbrar as estratégias adotadas pelas empresas torrefadoras de café diante da estrutura de mercado em que atuam, bem como analisar os indicadores de desempenho dessas empresas. Utiliza-se, ainda, a Teoria da Qualidade Total3 3 GRESHNER (1980), BONILLA (1994), FROTA (2000), FUNDAÇÃO VANZOLLINI (2001). , com vistas em investigar a influência dos programas de qualidade nos indicadores de desempenho.

2.1. Modelo analítico de estrutura - conduta - desempenho

O Modelo de Organização Industrial foi utilizado na avaliação das possíveis associações entre as variáveis de conduta empregadas pelas empresas torrefadoras e o desempenho destas. O modelo parte da formação de um sistema industrial que aborda condições básicas de oferta e demanda, determinando a formação estrutural da indústria, que tem influência direta na conduta das empresas constituintes do segmento torrefador de café brasileiro. A estrutura do segmento torrefador brasileiro de café caracterizase por elevado número de pequenas torrefadoras, de abrangência regional, e algumas grandes empresas que atuam em todo o território nacional. Segundo SAES e FARINA (1999), o mercado torrefador brasileiro enquadra-se na estrutura de um oligopólio diferenciado com franja competitiva, o que significa que existem algumas grandes empresas que podem deter o poder de estabelecer preço para o produto. Contudo, de modo geral, a maior parte das torrefadoras é tomadora de preço.

Neste trabalho, especificamente, é dada ênfase à conduta das empresas torrefadoras no que se refere a programas de qualidade, utilizando-se, portanto, o modelo de Estrutura-Conduta-Desempenho. Esse modelo capta o contexto no qual o segmento torrefador está inserido e permite fazer associações entre programas de qualidade enquanto estratégia competitiva (conduta) e o desempenho das empresas, com base nos indicadores previamente selecionados.

A importância de as organizações possuírem indicadores de desempenho para avaliar as estratégias tomadas e reorientar possíveis mudanças no planejamento futuro é ressaltada por vários autores. Para TAKASHINA e FLORES (1996), indicadores são essenciais ao planejamento e ao controle dos processos das organizações, visto que possibilitam o estabelecimento de metas e o desdobramento destas.

O modelo empírico de Organização Industrial, utilizado neste trabalho, pode ser visualizado na Figura 1.

As variáveis incluídas no modelo, para analisar o desempenho das empresas torrefadoras de café, são as seguintes: participação de mercado, lucratividade, faturamento bruto anual, produtividade, custo de produção e retorno sobre os investimentos. Neste trabalho são feitas análises comparativas, quanto aos indicadores de desempenho, entre as empresas torrefadoras adotantes e não-adotantes de programas ou gerenciamento da qualidade, razão pela qual elas foram divididas em dois grupos distintos. O comportamento dos indicadores de desempenho dos dois grupos foi mensurado, de forma genérica, em uma escala ordinal de Likert4 4 Uma escala Likert, proposta por Rensis Likert, em 1932, é uma escala em que os respondentes são solicitados a concordar ou a discordar das afirmações e também a informar qual o seu grau de concordância/discordância acerca dastas. A cada resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas de cada afirmação (MATTAR, 1996). , com sete postos que variam de (-3), que é uma resposta desfavorável ao item pesquisado (reduziu/piorou muito) a (3), resposta favorável (aumentou/melhorou muito). Essa escala é utilizada por cada empresa, com vistas em apontar um único comportamento ou medida para cada um dos indicadores de desempenho.

De acordo com CANTORSKI (2001), no Brasil, em diversos trabalhos realizados foi usado o paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho, e os resultados desses trabalhos comprovam sua validade, ao analisar a organização de uma indústria como um todo. No entanto, nenhum dos trabalhos considera o impacto resultante de choques externos à indústria, assim como não incluem a variável ambiental como fator de competitividade, apesar de levar em conta as peculiaridades das cadeias de produção agroindustriais. Há trabalhos que utilizam, ainda, o desenvolvimento tecnológico como indicador de desempenho da indústria. Essas duas variáveis não foram utilizadas neste trabalho, devido à dificuldade de utilizar "proxies" de desenvolvimento tecnológico e fator ambiental.

O que torna as empresas competitivas, no que se refere ao arcabouço teórico do modelo de Estrutura-Conduta-Desempenho, é a conduta que elas engendram. Segundo ESTEVES FILHO (1991), a competitividade é resultante das decisões estratégicas das empresas, pelas quais elas procuram se distinguir de seus competidores por meio de estoques de conhecimentos acumulados, políticas de investimento, de "marketing", de qualidade e de recursos humanos, gestão da produção, amplitude dos serviços e relações com clientes e fornecedores. Para PORTER (1996), a essência da formulação de uma estratégia competitiva está em relacionar uma empresa com seu meio ambiente ou com seu ambiente competitivo. Segundo esse autor, as empresas de determinada indústria, em resposta a um ambiente concorrencial em que elas se inserem, aumentarão os seus rendimentos por meio da promoção de novos produtos e processos, ou seja, mediante a criação de novos fatores, pelo aumento de suas produtividades e pela melhoria nas sua qualidade. Assim, PORTER (1996) definiu a competitividade, em sentido amplo, como a capacidade da empresa de desenvolver estratégias que possibilitem obter vantagens competitivas para capacitá-la a enfrentar a concorrência, de forma duradoura e sustentável.

Nesse sentido, o padrão de competitividade, definido por PORTER, pode ser utilizado pelas empresas que competem num ambiente de intensa concorrência como forma de conduta. Os programas de qualidade podem ser utilizados como ferramenta competitiva para as empresas melhorarem os seus indicadores de desempenho. Nesse ponto, pode-se admitir que a Teoria da Organização Industrial esteja intimamente relacionada com competitividade, enquanto esta é vista como conduta das empresas.

Da análise dos aspectos teóricos realizada anteriormente, percebe-se que a abordagem que relaciona o modelo E-C-D com a questão da competitividade sugere que, de modo geral, a variável conduta é representada pelas estratégias competitivas adotadas pelas empresas. Por sua vez, a performance é relacionada com desempenho competitivo, conforme Figura 2.

No esquema da Figura 2 têm-se a estrutura industrial e as estratégias competitivas que podem ser vistas como conduta das empresas, a partir das quais as empresas poderão destacar-se no ramo em que atuam.

2.2. Teoria da qualidade

De acordo com a FUNDAÇÃO VANZOLLINI (2001), Armand Vallin Feigebaum é o pai do conceito de controle da qualidade total ("total quality control"). Pela sua abordagem, a qualidade é um instrumento estratégico que deve preocupar todos os trabalhadores. Mais do que uma técnica de eliminação de defeitos nas operações industriais, a qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso com a excelência. É voltada para o exterior da empresa, baseada na orientação do cliente, e não para o seu interior, visando somente à redução de defeitos. Feigenbaum é reconhecido como pioneiro no estudo dos custos da qualidade. As suas maiores contribuições para o ensino da qualidade são os 19 passos para a melhoria da qualidade e os seus quatro pecados mortais.

Juran e Deming foram outros dois pioneiros do movimento da qualidade. Para os nipônicos, eles foram inspiradores do milagre industrial japonês iniciado na década de 50. Os norte-americanos só os descobriram nos anos 80. As suas idéias foram a base de uma revolução da qualidade que restabeleceu a confiança na indústria nacional, mas seria injusto associar o movimento a estes dois gurus. Do lado norte-americano, Philip Crosby deu uma preciosa ajuda com a sua teoria do zero defeito. Do lado japonês, Kaoru Ishikawa e Genichi Taguchi são dois nomes somantes. Ishikawa foi o pioneiro e deu um cunho japonês aos ensinamentos de Deming e Juran, ao criar as sete famosas ferramentas do controle estatístico da qualidade, além de ter sido também o grande inspirador dos círculos de qualidade. Taguchi deu forte impulso à promoção do design industrial, que marcou a segunda fase do movimento da qualidade no Japão após a primeira fase, que era baseada no controle estatístico (FUNDAÇÃO VANZOLLINI, 2001).

Esses autores contribuíram, sobremaneira, para desenvolver o processo de Gestão da Qualidade, em nível global. Apesar dessa contribuição, o enfoque tradicional dado à qualidade vem evoluindo sistematicamente. Nos últimos anos, a abordagem é de que há que diminuir os níveis de defeitos e, simultaneamente, atender às necessidades dos consumidores. A inovação consiste, basicamente, em atender às exigências dos clientes, sem mudar o processo de qualidade na essência, do ponto de vista industrial. A questão da qualidade passou a ser foco de atenção das empresas, que perceberam que qualidade, além de ser uma ferramenta competitiva, virou questão de sobrevivência com a abertura do mercado e com o acirramento da concorrência. A Figura 3, a seguir, ilustra a mudança que houve na abordagem sobre a qualidade nas empresas.

Pode-se notar, na Figura 3(b), que os níveis de tolerância vêm diminuindo sistematicamente. O que as empresas objetivam é reduzir ao máximo os níveis de defeitos e, simultaneamente, satisfazer às necessidades dos consumidores.

Autores como DEMING (1982) já preconizavam que um rígido controle da qualidade dos produtos reduziria custos em decorrência de menos erros, menos atrasos e melhor utilização dos recursos. Tais resultados, por sua vez, levariam a empresa a ter melhor produtividade, o que permitiria melhor política de preços, mantendo a empresa no seu ramo de atuação e ampliando o seu mercado.

GITLOW (1993) afirmou que a ênfase dada à qualidade poderá conduzir a resultados desejados, como melhor retrabalho, maior produtividade, menor custo unitário, flexibilidade dos preços, maior competitividade, maior venda, maiores lucros, mais empregos e, ainda, empregos mais seguros. Os consumidores, por sua vez, adquirem produtos de melhor qualidade a preços mais baixos, enquanto os fornecedores obtêm negócios previsíveis, no longo prazo, e os investidores detêm lucros.

3. Procedimentos estatísticos

Os dados analisados foram constituídos, na sua maioria, em escalas ordinais, que refletiram as informações obtidas, via questionário, das unidades amostrais. De acordo com SIEGEL (1979), uma dificuldade inerente a dados obtidos em escalas ordinais é a utilização pura e simples de técnicas estatísticas paramétricas. A estatística paramétrica não deve ser utilizada em dados que foram coletados em uma escala ordinal. Este trabalho fez uso da estatística não-paramétrica, que, segundo SIEGEL (1979), é a ferramenta necessária para trabalhar com dados coletados na forma de postos.

Para atingir alguns dos objetivos propostos no trabalho, isto é, a verificação da evolução dos indicadores de desempenho entre as empresas torrefadoras de café adotantes e não-adotantes de programas de qualidade, a prova estatística utilizada foi a Prova U, de Mann-Whitney5, que serve para comparar médias de dois grupos independentes. Na análise, compararam-se as médias dos indicadores de desempenho antes e após as empresas torrefadoras de café adotarem, ou não, programas de qualidade. Foi utilizada também a Prova de Wilcoxon, que é útil para testar igualdade de médias após um grupo de controle sofrer algum tipo de tratamento.

4. Resultados

Para caracterização da amostra das empresas torrefadoras de café da região Sudeste do Brasil, estas foram divididas em dois grupos (1 e 2), como forma de facilitar as análises acerca dos indicadores em estudo. O Grupo 1 representa as empresas que não utilizam nenhum programa de qualidade, enquanto o Grupo 2 representa as empresas que utilizam algum programa de gerenciamento ou controle da qualidade total.

Salienta-se que, das 42 empresas estudadas, apenas 12 adotavam algum programa de gerenciamento ou controle da qualidade total, e as demais não adotavam nenhum tipo de programa.

4.1. Caracterização dos programas de qualidade adotados pelas empresas

Pode-se verificar, na Figura 4, que seis empresas (50%) se enquadravam na metodologia "outros"; cinco (42%) utilizavam a metodologia da série ISSO; uma utilizava, simultaneamente, a metodologia proposta por Deming; e uma (8%) utilizava a metodologia HACCP6 6 HACCP - Hazard Analysis and critical control points - é um programa de qualidade utilizado na indústria de alimentos. , em conjunto com a metodologia GMP7 7 GMP - Good Manufacture Practice - (Boas práticas de fabricação), configura-se num pré-requisito imprescindível para a implantação do HACCP. , que é um complemento da metodologia HACCP. A metodologia "outros" refere-se às metodologias criadas nas próprias empresas, tendo por base princípios 5S's8 8 5S's - Metodologia que originalmente se iniciou no Japão e, quer dizer, Seiri = descarte (arrumação), Seiton = organização, Seisou = limpeza, Seiketsu = higiene (asseio e saúde), Shitsuke = ordem mantida (autodisciplina). e "Total Quality".

4.2. Evolução dos indicadores de desempenho das empresas adotantes e não-adotantes de programas de qualidade

Foi solicitado às empresas estudadas que respondessem como se encontravam os indicadores de desempenho (produtividade, lucratividade, faturamento bruto anual, retorno sobre os investimentos, participação de mercado e custos de produção), à época de implantação dos programas, e como estes se apresentavam no período de coleta de informações. As respostas foram mensuradas pela escala ordinal de Likert. Foi calculada uma média aritmética das respostas com relação aos indicadores estudados, durante os dois períodos analisados, as quais podem ser visualizadas na Tabela 1.

O objetivo desta análise é averiguar se os indicadores de desempenho selecionados melhoraram após a implantação dos programas de qualidade, em comparação àqueles apresentados no momento da pesquisa. Os resultados apontam que houve melhora na maioria dos indicadores estudados, em termos absolutos, ao comparar os dois períodos de análise, exceto para o faturamento bruto anual, que apresentou redução nesse valor (Δ= -0,17). A explicação para esse fato pode estar relacionada com os baixos preços praticados pela maioria das torrefadoras, que não têm controle de qualidade e oferecem produto de baixa qualidade, o que promove forte concorrência e pode levar a uma queda no volume de vendas das empresas que adotam os programas de qualidade. A maior variação nos indicadores ocorreu no indicador retorno sobre os investimentos (Δ= 0,75). Salienta-se que a maioria das empresas que adotam programas de qualidade é de grande vulto, e os programas de qualidade conferem a essas empresas maior poder de competição, o que pode explicar a grande variação no retorno sobre os investimentos.

Utilizou-se, ainda, o teste estatístico não-paramétrico de Wilcoxon, a fim de estabelecer uma comparação entre as médias dos indicadores. O teste serve para testar determinada variável após esta sofrer algum tipo de tratamento ou efeito.

A hipótese de nulidade10 10 A expressão hipótese de nulidade exige certo cuidado; de acordo com SIEGEL (1979), a probabilidade de se encontrar um valor numa distribuição não é necessariamente nula. adotada é que as médias dos indicadores são iguais, contra a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. A Tabela 2, a seguir, mostra os valores de z e α encontrados.

Com a comparação estatística das médias, de acordo com o teste de Wilcoxon, conclui-se que somente os indicadores participação de mercado e retorno sobre os investimentos apresentaram melhoria significativa, à medida que os programas de qualidade foram sendo implementados, enquanto os demais não apresentaram diferença estatística, de acordo com o referido teste.

Foi questionada às empresas adotantes e não-adotantes de programas de qualidade a evolução dos indicadores de desempenho, nos últimos três anos. Esses indicadores foram mensurados com base em uma escala ordinal de Likert, na qual os postos variaram de (-3) a (3), passando por (0), em que (-3) significaria resposta desfavorável; (3), resposta favorável; e (0), não houve evolução nos indicadores. A Tabela 3 apresenta os resultados dos dois grupos e seus respectivos indicadores.

As médias por indicador foram obtidas da soma de cada resposta da escala Likert, dividida pelo número de empresas respondentes de cada Grupo. Nota-se que, para todos os indicadores, o desempenho das empresas que adotam algum programa de qualidade foi superior, conforme resultado esperado. A maior variação ocorreu no indicador lucratividade (Δ = 1,08) e a menor, no indicador faturamento bruto anual (Δ = 0,36). As médias foram submetidas ao teste nãoparamétrico da Prova U, de Mann-Whitney, como descrito nos procedimentos estatísticos. A aplicabilidade deste teste consiste em comparar médias cujos dados não podem ser pareados11 11 Comparação entre médias ou proporções de dois subgrupos, nos casos de uma mesma variável. , tratando-se de duas amostras independentes.

A hipótese de nulidade proposta é que as médias dos indicadores das empresas dos dois grupos são iguais, contra a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. Esse teste serve ao propósito de averiguar se as médias dos indicadores de desempenho das empresas adotantes de algum programa de qualidade são estatisticamente diferentes daquelas empresas que não adotaram os programas.

A Tabela 4 apresenta os valores calculados da estatística z, para comparação das médias, bem como o nível de significância α, que os manuais e os "softwares" de estatística chamam de p-valor. A vantagem de se observar o p-valor12 12 P-valor - Fornece a probabilidade exata que serve de base para se aceitar ou rejeitar determinado coeficiente estimado. é que ele fornece a significância exata do teste, evitando-se o uso de valores arbitrários de α como 1%, 5% e 10% de probabilidade.

De acordo com o teste estatístico da Prova U, de Mann-Whitney, apenas as médias de dois dos indicadores estudados foram estatisticamente diferentes entre os grupos. As médias dos indicadores produtividade e participação no mercado das empresas do Grupo 2 apresentaram-se estatisticamente maiores que as das empresas que não adotaram os programas.

Em termos absolutos, apesar de as empresas que adotaram algum programa de qualidade apresentarem maiores médias que as que não os adotaram, em termos estatísticos, não há diferença nos demais indicadores dos dois grupos, excetuando-se os dois indicadores anteriormente mencionados.

5. Conclusão

Os resultados apontaram, de acordo com a teoria da qualidade total, que houve melhora na maioria dos indicadores estudados, à medida que os programas de qualidade avançaram na sua implantação, ou seja, as médias dos indicadores aumentaram em termos absolutos, com exceção da variável faturamento bruto anual. Utilizou-se, ainda, o teste estatístico não-paramétrico, de Wilcoxon, com vistas em estabelecer comparação entre as médias dos indicadores obtidas durante a implantação dos programas e no momento da pesquisa. O teste revelou que somente dois indicadores, participação de mercado e retorno sobre os investimentos, foram estatisticamente significativos, ou seja, apresentaram melhoria à medida que os programas de qualidade foram sendo implementados.

Procurou-se também comparar o comportamento dos indicadores de desempenho dos dois grupos de empresas, durante os últimos três anos. Nessa comparação, as empresas do Grupo 2 apresentaram melhores médias absolutas para todos os indicadores estudados em relação às empresas do Grupo 1. Contudo, quando comparadas estatisticamente pelo teste não- paramétrico, de Mann-Whitney, com as médias do Grupo 1, apenas dois dos indicadores mostraram-se significativos, que foram a produtividade e participação de mercado.

Com base neste estudo, argumenta-se que os programas de qualidade ainda são vistos como uma ferramenta relativamente nova pelo setor torrefador. O setor que vem absorvendo todas as transformações decorridas da desregulamentação pelo governo federal possui um nível de administração empresarial incipiente, fato que contribui para a não-adoção de estratégias competitivas como os programas de qualidade.

Finalmente, pode-se concluir que os programas de qualidade promoveram o efeito desejado sobre os indicadores de desempenho estudados, em termos absolutos. Apesar de apenas um número ainda restrito de torrefadoras utilizar os programas de qualidade, estes foram eficazes na melhoria dos indicadores, o que mostra que podem ser uma estratégia competitiva viável para o setor.

6. Referências Bibliográficas

ABIC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ. Distribuição das Empresas e Marcas na Região Centro-Sul do Brasil. http://www.abic.com.br. (Dados acessados em Abril/2001).

AZEVEDO, P.F. Organização industrial. In: Equipe de Professores da FEA-USP, Manual de Economia, 3ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996. Cap VIII, p. 194-221.

BONILLA, J.A. Qualidade total na agricultura (Fundamentos e Aplicações). Centro de Estudos de Qualidade Total na Agricultura, 1994. 344 p.

CANTORSKI, L.R. Contribuição metodológica para a análise estrutural de sistemas agroindustriais: um estudo do segmento produtor de vinhos finos do Rio Grande do Sul. Florianópolis. UFSC, 2001. 247 p. Tese (Doutoramento em Engenharia da Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.

DEMING, W. E. (1982): Quality, productivity and competitive position. Cambridge.

ESTEVES FILHO, M. (Coord). Competitividade: conceituação e fatores determinantes. Rio de Janeiro, BNDS,.27 p (Textos para discussão, 2). 1991, 27 p.

FONSECA, J.S; MARTINS. G.A. Curso de estatística. 6ª. ed. Editora Atlas. São Paulo, 1996, 320 p.

FREIRE. G.A et al. A competitividade da indústria brasileira de adesivos industriais para calçados: Uma abordagem a partir do modelo de Porter. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal da Paraíba, mimeo., 2001 16 p.

FUNDAÇÃO VANZOLLINI. Principais teóricos da qualidade. [dados acessados em dezembro de 2001]. (http://www.vanzzolini.com.br).

GAZZONI, D. L. Qualidade e competitividade nos agronegócios. São Paulo, 1998. [dados acessados em novembro de 2001] (http://www.sercomtel.com.br/ice/agro).

GRESHNER, O. O controle da qualidade amplo-empresarial e programa de qualidade empresarial. In.: O Papel, São Paulo, nº 4, p. 7884, 1980.

GITLOW, H. S. Planejando a qualidade, a produtividade e a competitividade. 1º ed. Rio de Janeiro: QualityMark, 1993.182p.

GUJARATI. D. Econometria básica. 3ª. ed. São Paulo. Makron Books. 2000, 846 p.

KOCH, J.M.Industrial organization and prices. 1ª ed. New Jersey: Pretince-Hall, 1980. 504 p.

MASON, E.S. Prive and production policies of large-sacale enterprise. The American Economic Review. Oxford. V. 29 nº 1 p 61-74, 1939.

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 270 p.

PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 7.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996. SAES, M. S .M; FARINA. E.M.M.Q. O agribusiness do café no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, PENSA. USP . São Paulo, 1999, 230 p.

SCHERER, F.M; ROSS, D. Industrial market structure and economic performance. 3ª ed. New York: Houghton Mifflin, 1990, 713 p.

SIEGEL, S. Estatística não-paramétrica para as ciências do comportamento. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 350p.

SILVA JÚNIOR (a), ALBERTO GOMES. Programas de qualidade e o comportamento de indicadores de desempenho da indústria de abate e processamento de suínos na região centro-sul do Brasil. Viçosa: UFV, 2000. 134 p. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) - Universidade Federal de Viçosa, 2000.

TAKASHINA, N.T; FLORES, M. C. X. Indicadores da qualidade e do desempenho: como estabelecer metas e medir resultados, Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. 103p.

ZYLBERSZTAJN, D. (1992) O sistema agroindustrial do café análise e estratégia. Relatório Final. São Paulo, vol.I e II, 1992. 350p.

Recebido em janeiro de 2003 e aprovado em junho de 2003

- ABIC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ. Distribuição das Empresas e Marcas na Região Centro-Sul do Brasil. http://www.abic.com.br (Dados acessados em Abril/2001).

- AZEVEDO, P.F. Organização industrial. In: Equipe de Professores da FEA-USP, Manual de Economia, 3Ş ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996. Cap VIII, p. 194-221.

- BONILLA, J.A. Qualidade total na agricultura (Fundamentos e Aplicações). Centro de Estudos de Qualidade Total na Agricultura, 1994. 344 p.

- CANTORSKI, L.R. Contribuição metodológica para a análise estrutural de sistemas agroindustriais: um estudo do segmento produtor de vinhos finos do Rio Grande do Sul. Florianópolis. UFSC, 2001. 247 p. Tese (Doutoramento em Engenharia da Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.

- DEMING, W. E. (1982): Quality, productivity and competitive position. Cambridge.

- ESTEVES FILHO, M. (Coord). Competitividade: conceituação e fatores determinantes. Rio de Janeiro, BNDS,.27 p (Textos para discussão, 2). 1991, 27 p.

- FONSECA, J.S; MARTINS. G.A. Curso de estatística. 6Ş. ed. Editora Atlas. São Paulo, 1996, 320 p.

- FREIRE. G.A et al A competitividade da indústria brasileira de adesivos industriais para calçados: Uma abordagem a partir do modelo de Porter. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal da Paraíba, mimeo., 2001 16 p.

- FUNDAÇÃO VANZOLLINI. Principais teóricos da qualidade. [dados acessados em dezembro de 2001]. (http://www.vanzzolini.com.br).

- GAZZONI, D. L. Qualidade e competitividade nos agronegócios. São Paulo, 1998. [dados acessados em novembro de 2001] (http://www.sercomtel.com.br/ice/agro).

- GRESHNER, O. O controle da qualidade amplo-empresarial e programa de qualidade empresarial. In.: O Papel, São Paulo, nş 4, p. 7884, 1980.

- GITLOW, H. S. Planejando a qualidade, a produtividade e a competitividade. 1ş ed. Rio de Janeiro: QualityMark, 1993.182p.

- GUJARATI. D. Econometria básica. 3Ş. ed. São Paulo. Makron Books. 2000, 846 p.

- KOCH, J.M.Industrial organization and prices. 1Ş ed. New Jersey: Pretince-Hall, 1980. 504 p.

- MASON, E.S. Prive and production policies of large-sacale enterprise. The American Economic Review. Oxford. V. 29 nş 1 p 61-74, 1939.

- MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 270 p.

- PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 7.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

- SAES, M. S .M; FARINA. E.M.M.Q. O agribusiness do café no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, PENSA. USP . São Paulo, 1999, 230 p.

- SCHERER, F.M; ROSS, D. Industrial market structure and economic performance. 3Ş ed. New York: Houghton Mifflin, 1990, 713 p.

- SIEGEL, S. Estatística não-paramétrica para as ciências do comportamento. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 350p.

- SILVA JÚNIOR (a), ALBERTO GOMES. Programas de qualidade e o comportamento de indicadores de desempenho da indústria de abate e processamento de suínos na região centro-sul do Brasil. Viçosa: UFV, 2000. 134 p. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) - Universidade Federal de Viçosa, 2000.

- TAKASHINA, N.T; FLORES, M. C. X. Indicadores da qualidade e do desempenho: como estabelecer metas e medir resultados, Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. 103p.

- ZYLBERSZTAJN, D. (1992) O sistema agroindustrial do café análise e estratégia. Relatório Final. São Paulo, vol.I e II, 1992. 350p.

Datas de Publicação

-

Publicação nesta coleção

13 Mar 2012 -

Data do Fascículo

2003

Histórico

-

Recebido

Jan 2003 -

Aceito

Jun 2003